Blog del Instituto Cervantes en Utrecht

Todo sobre nuestras actividades y servicios

Descubriendo México: Las mañanitas

Por Neri Arjona De Santiago, profesora.

Como es de muchos sabido, el Cumpleaños feliz es la canción que se usa en todo el mundo, en diversos idiomas y con la misma entonación, para felicitar a los que cumplen años o celebran su santo.

En México tenemos una canción que sirve para tal fin y que cada mexicano escucha por lo menos una vez al año, de forma voluntaria u obligada, Las mañanitas. Además de en los días de cumpleaños y santos, también se utilizan en otro tipo de celebraciones, por ejemplo, el día de la madre o del padre.

Generalmente se canta esta canción al festejado antes de cortar y comer el pastel de cumpleaños. Las mañanitas pueden ser tocadas y cantadas en infinidad de ritmos y estilos, mariachi, bolero, banda norteña, tropical, con coros infantiles, sólo por nombrar algunos.

A continuación presento la letra de esta popular canción.

Estas son las mañanitas

que cantaba el rey David,

hoy por ser día de tu santo

te las cantamos aquí.

Despierta, mi bien, despierta,

mira que ya amaneció,

ya los pajarillos cantan,

la luna ya se metió.

Qué linda está la mañana

en que vengo a saludarte,

venimos todos con gusto

y placer a felicitarte.

El día en que tú naciste,

nacieron todas las flores,

y en la pila del bautismo

cantaron los ruiseñores.

Ya viene amaneciendo

ya la luz del día nos dio,

levántate de mañana,

mira que ya amaneció.

Quisiera ser solecito

para entrar por tu ventana,

y darte los buenos días

acostadita en tu cama.

Quisiera ser un San Juan

quisiera ser un San Pedro,

para venirte a saludar

con la música del cielo.

De las estrellas del cielo

tengo que bajarte dos,

una para saludarte,

y otra para decirte adiós.

Volaron cuatro palomas

por toditas las ciudades,

hoy por ser día de tu santo

te deseamos felicidades.

Con racimos de flores

hoy te vengo a saludar,

y hoy por ser día de tu santo

te venimos a cantar.

Sobre el origen de la letra de Las mañanitas aún no se ha llegado a un consenso.

Algunos se decantan por la versión de que vieron la luz en forma de corrido. Los corridos son las versiones modernas de las canciones de los juglares de la Edad Media. A través de ellos se llevaban, antes de la Independencia, noticias a los pueblos y ciudades acompañadas por un instrumento musical, generalmente la guitarra. La improvisación jugaba aquí un papel importante, por lo que los versos podían variar de una interpretación a otra. Los corridos forman actualmente un género musical muy importante en México, sobre todo en los estados del norte.

Otros atribuyen la autoría al escritor Jorge Ibargüengoitia, nacido en el Estado de Guanajuato en 1928 y fallecido en España en 1983. Se basan para hacer su afirmación en unos versos escritos por él que guardan cierta similitud con algunos de los que aparecen en Las mañanitas.

“Quisiera ser agua de lluvia

para besarte la cara,

y volverme arroyo después

para besarte los pies”.

En cuanto a la melodía, Las mañanitas son muy similares a la canción alemana Alle Tage ist kein Sonntag (no todos los días es domingo) de Carl Ferdinand (letra) y Carl Clewing (música).

Sea cual sea el origen, lo que es indiscutible es su valor dentro de la cultura mexicana y su carácter distintivo con respecto a otros pueblos y culturas.

¡Dedico Las mañanitas a todos los que han cumplido años este mes de junio y cumplirán en julio !

A causa del periodo vacacional, mi próxima columna aparecerá en el mes de septiembre.

¡Les deseo a todos una hermosas vacaciones estivales!

Gesprek: De vlucht van Jesús Carrasco en het schrijven van fictie

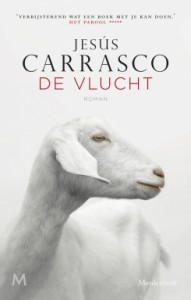

Een jongen verbergt zich in een olijfboomgaard. Hij hoort dat de mannen uit het dorp hem zoeken en kruipt nog verder weg in zijn schuilplaats. Wanneer de stemmen wegsterven is hij helemaal alleen. Er ligt een oneindige, dorre vlakte voor hem die hij moet oversteken, verzengende hitte, honger en dorst trotserend. Midden in de nacht komt hij uitgeput aan bij het kampvuur van een oude geitenhoeder. Daar, onder de sterren, wordt een onuitgesproken vriendschap gesmeed die voor beiden van levensbelang zal blijken.

Uitgeverij Meulenhoff introduceert De Vlucht als volgt: «De vlucht is een verpletterend debuut, een emotionele tour de force. Een roman die even keihard en realistisch als poëtisch en zintuiglijk is je voelt de hitte van de zon en je hoort de krekels in de nacht. Jesús Carrasco vertelt het verhaal van een gesloten wereld, waar de moraal net als het water is weggespoeld. Tegen deze achtergrond krijgt de jongen, onschuldig nog, de kans om te leren oordelen over goed en kwaad. Of blijft hij gebrandmerkt door het geweld waarmee hij is opgegroeid?» (Tekst uit de boek De Vlucht, Uitgeverij Meulenhoff).

Jesús Carrasco en Pablo Valdivia praten met elkaar over de roman De vlucht en het schrijfproces waaruit fictie ontstaat.

Jesús Carrasco (Badajoz 1972). Zijn eerste roman, De vlucht, wordt internationaal erkend als een van de meest opzienbarende literaire debuten. De roman is enthousiast ontvangen door toonaangevende buitenlandse uitgevers, zelfs beter dan in Spanje zelf, en wordt uitgegeven in 13 landen.

Pablo Valdivia is docent literatuur aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de onderzoeksgroep «Hispanic transnational literature, exile and periphery” van de Amsterdam School of Cultural Analysis begeleidt.

De Spaanse auteur Jesús Carrasco was in juni in Amsterdam te gast als writer in residence en speciaal voor deze gelegenheid komen drie van zijn vertalers aan de Universiteit van Amsterdam bij elkaar. Alle drie hebben zij recentelijk zijn succesvolle debuutroman Intemperie vertaald, respectievelijk in het Engels, Frans en Nederlands. Dit boek werd door een jury van boekhandelaren gekozen als één van de twintig beste vertaalde boeken uit 2013. Zie de longlist van de Europese Literatuurprijs: http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/596/longlist-europese-literatuurprijs-2014-bekend

Jesús Carrasco’s debuut is prachtig. De vlucht is een buitengewone roman die ons onderdompelt in ‘s werelds beste literatuur.

Datum: 26/06/2014

Tijd: 19:00 h

Plaats: Instituto Cervantes Utrecht (Domplein 3, Utrecht)

http://utrecht.cervantes.es/FichasCultura/Ficha94094_39_6.htm

Conversación: Intemperie de Jesús Carrasco y la escritura de ficción

Intemperie trata de «un niño escapado de casa (que) escucha, agazapado en el fondo de su escondrijo, los gritos de los hombres que lo buscan. Cuando la partida pasa, lo que queda ante él es una llanura infinita y árida que deberá atravesar si quiere alejarse definitivamente de aquello que le ha hecho huir. Una noche, sus pasos se cruzan con los de un viejo cabrero y, a partir de ese momento, ya nada será igual para ninguno de los dos». Fragmento de la sinopsis del libro editado en español por Seix Barral Biblioteca Breve.

Jesús Carrasco y Pablo Valdivia conversan en el Instituto Cervantes de Utrecht sobre la novela Intemperie y los procesos de escritura desde los que se levanta la escritura de ficción.

de escritura desde los que se levanta la escritura de ficción.

Jesús Carrasco (Badajoz, 1972). Su primera novela, Intemperie, le ha consagrado como uno de los debuts más deslumbrantes del panorama literario internacional. La novela, que ha tenido una entusiasta acogida en las mejores editoriales extranjeras antes incluso de su publicación en España, se editará en trece países.

Pablo Valdivia es profesor de literatura de la Universidad de Amsterdam donde dirige el grupo de investigación «Hispanic transnational literature, exile and periphery» de la Amsterdam School of Cultural Analysis.

Estos dos hombres de la literatura ya se han encontrado con anterioridad en la Universidad de Ámsterdam, Jesús Carrasco como escritor invitado y tres de sus traductores. Los tres acaban de traducir la exitosa novela Intemperie en inglés, francés y neerlandés. Todo un acontecimiento para este libro al ser elegido por un jurado especializado como uno de los veinte libros mejor traducidos del 2013.

Ahora tenemos la ocasión de ver más allá de la traducción, de escarbar en las entrañas del libro y en su proceso creativo en boca del propio escritor. Una ocasión única.

Brian Wilson compuso «I just wasn’t made for these times» (No estoy hecho para estos tiempos) antes de que Jesús Carrasco naciera en 1972, pero la canción bien podría sonar de fondo en el discurso de este extremeño afincado en Sevilla. Alérgico a los frenesís del mundo urbano contemporáneo, Carrasco reivindica los silencios y la lentitud del campo tanto en su vida como en su primera novela, la rural y atípica Intemperie. No quiere estar en las redes sociales, no quiere «pasar 50 horas metido dentro de un pantalla», y hasta ha osado quietar las alertas del WhatsApp en su móvil. «Cuando me apetece miro y digo: «Anda, esto me llegó hace tres días», dice con sorna. También mantiene una huerta que el proporciona excelentes pepinos -«es para llevar mi ritmo hacia el de las plantas»-. Mientras, prepara su segunda novela, que tratará otra vez «de cosas poco cibernéticas, como la relación del hombre y la tierra».

Fecha: 26/06/2014

Hora: 19:00 h

Lugar: Instituto Cervantes Utrecht (Domplein 3, Utrecht)

http://utrecht.cervantes.es/FichasCultura/Ficha94094_39_1.htm

La biblioteca José Jiménez Lozano del Instituto Cervantes de Utrecht

Al comienzo de este blog, las entradas estaban dirigidas a los usos y disfrutes de la biblioteca José Jiménez Lozano, la biblioteca especializada en material en español del Instituto Cervantes de Utrecht. Al cabo del tiempo decidimos unificar las entradas y hacerlas extensibles también a otras actividades del centro.

Con esta entrada queremos recordar lo que esta biblioteca significa para Holanda dentro del material en español. Nuestra colaboradora Ester Angulo, nos redacta su visión:

Por Ester Angulo, diplomada en biblioteconomía y máster en documentación digital.

Bienvenidos a la biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht.

El post de hoy lo dedicaremos a la biblioteca José Jiménez Lozano situada en el edificio del Instituto Cervantes de Utrecht, Países Bajos.

Introducción

La biblioteca del Instituto Cervantes de Utrecht lleva el nombre de José Jiménez Lozano, poeta, narrador y ensayista español ganador del premio Cervantes en 2002. Por este motivo la biblioteca posee una colección de 79 documentos en su honor, los cuales pueden consultarse en sala o llevarse como préstamo. Para ver cuáles son los documentos disponibles lo único que hay que hacer es entrar en el catálogo de la biblioteca y escribir el nombre del autor:

http://utrecht.cervantes.es/es/biblioteca_espanol/biblioteca_espanol.htm

La biblioteca José Jiménez Lozano

La biblioteca José Jiménez Lozano forma parte de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes, la mayor red de bibliotecas españolas en el mundo cuyo principal objetivo es difundir la cultura hispánica en un contexto internacional. Así pues la biblioteca José Jiménez Lozano posee una amplia colección de literatura especializada en la cultura española e hispanoamericana. Pero no solo cuenta con literatura hispánica, sino que además tiene una sección de títulos neerlandeses traducidos al español y títulos españoles traducidos al neerlandés. Además encontraréis una amplia sección de material especializado en la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera, una sala infantil, una sección dedicada al Quijote y una recién creada sección sobre las relaciones entre España y Flandes, de la que hablaremos un poco más adelante.

¿Qué servicios ofrece?

| Material | Cantidad máxima | Período |

| Libros y revistas | 8 | 4 semanas |

| DVD y CD | 6 | 1 semana |

La biblioteca ofrece los siguientes servicios: préstamo y devolución de libros, audiolibros, libros electrónicos y material audiovisual, y por supuesto, consulta en sala de todos estos recursos. Además, para apoyar las diferentes actividades culturales que el Instituto Cervantes de Utrecht lleva a cabo durante el año, la biblioteca realiza exposiciones de libros relacionados con la temática de los diversos eventos.

Actualmente se encuentra expuesta la obra de Gabriel García Márquez, exposición que la biblioteca ha realizado para homenajear al recién fallecido escritor.

Con respecto a la nueva sección sobre España y Flandes, la biblioteca cuenta ahora con una selección de libros sobre las relaciones entre España y Flandes a lo largo de la historia. En ella se pueden encontrar todos los materiales que posee la biblioteca relacionados con esta temática: documentales, películas, tratados, novelas, etc. Para facilitar el acceso a dichos materiales se ha elaborado un catálogo que contiene cada uno de los documentos que forman parte de esta colección con un breve resumen de cada uno y que podéis consultar físicamente en la biblioteca

¿Quiénes pueden utilizar la biblioteca?

Se trata de una biblioteca especializada que permite el libre acceso al público en general. Alumnos y profesores del propio centro, de otras escuelas que enseñen español y por supuesto, investigadores que quieran conocer la cultura española e hispanoamericana, son bienvenidos.

Para la realización del carné, sólo hace falta rellenar un formulario que podéis encontrar en la biblioteca:

| Tipo de usuario | Precio |

| Estudiantes del Instituto Cervantes | Gratis |

| Niños (- 15) | Gratis |

| Estudiantes y mayores (*65) | 18 € |

| Público en general | 22€ |

| Instituciones | 40€ |

mostrador de consultas sobre la biblioteca de español

sección de literatura española

sección de metodología del español

sección y sala de español para niños

sección de España y Flandes

Descubriendo México: El Schindler mexicano

Por Neri Arjona De Santiago, profesora

Un mes de mayo, pero del año de 1945, marca la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los acontecimientos más tristes y en el que perdieron la vida millones de personas. Esta guerra puso al descubierto los más bajos instintos del ser humano. Sin embargo, también hizo brillar las acciones de hombres compasivos y valerosos que se dedicaron a ayudar a otros, a costa aún de su propio bienestar y de la propia vida.

Sin duda la gran mayoría de ustedes ha oído habla de Oskar Schindler, un industrial alemán de origen checo que salvó a unos 1,200 judíos del exterminio nazi. A la divulgación de sus actos han contribuido el libro La lista de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally, y la película del mismo nombre, dirigida por Steven Spielberg.

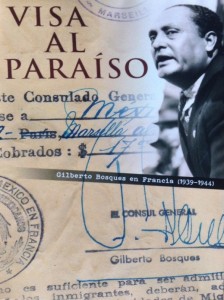

En esta columna quiero dar a conocer a otro filántropo del que, quizá, muy poca gente ha oído hablar. Me refiero al mexicano Gilberto Bosques Saldívar, Cónsul General de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Nació en el Estado de Puebla, en la ciudad de Chiautla de Tapia, el 20 de julio de 1892 y murió el 4 de julio de 1995 en la ciudad de México. ¡Vivió casi 103 años! Fue educador, periodista, escritor, editorialista, poeta, político, congresista y diplomático mexicano. Pero sobre todo, fue un gran humanista.

(Foto análoga: cortesía de Lillian Liberman. Esta foto aparece en la cubierta del DVD Visa al Paraíso. Foto digital: cortesía de Ricardo Holtkamp Arjona.)

Desde muy joven inició su carrera política, y bajo diversos periodos presidenciales, sus tareas fueron cambiando, desde su participación en el congreso del Estado de Puebla, hasta su labor como miembro del servicio exterior en varios países.

Durante su sexenio como presidente de México (1934-1940), el general Lázaro Cárdenas del Río fue un fiel simpatizante de España y de la República, pues vio cristalizada en ésta los ideales de la Revolución Mexicana de 1910.

Cuando la República se vio amenazada por la sublevación de Franco, Cárdenas decidió ayudar a los republicanos enviándoles armas y apoyo. Asimismo, aseguró al gobierno republicano que en caso de que ellos perdieran, México abriría sus puertas a todos los españoles que quisieran residir en este país.

En 1939, tras la derrota en la Guerra Civil contra Franco, cerca de 500 mil republicanos cruzaron la frontera con Francia para salvar la vida. La mayoría fueron instalados en campos de concentración, sin ningunas condiciones sanitarias. Lázaro Cárdenas, fiel a la palabra dada al gobierno republicano, envió a Gilberto Bosques como Cónsul General de México en París con el fin de rescatar al mayor número de republicanos españoles concentrados en el sur de Francia y extenderles visas que les permitieran emigrar a México.

Cuando los alemanes invadieron París, la delegación mexicana abandonó la capital. El Consulado General de México se instaló en Marsella, al sur de Francia. Ahí su misión diplomática de salvación se hizo extensiva a todos los perseguidos por la Gestapo, por agentes del golpista Francisco Franco y por la policía francesa al servicio de los nazis.

En los alrededores de Marsella, el señor Bosques alquiló dos castillos, Montgrand y de la Reynard, uno para mujeres y niños, y el otro para hombres, respectivamente. En ellos se albergaban a alrededor de 1,500 personas que se alojaban ahí antes de ser trasladadas hacia el continente americano, a países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero sobre todo, a México. El transporte de los refugiados se hacía a través de barcos que zarpaban de Marsella a Portugal o a Marruecos y de ahí al puerto de Veracruz, México, de donde más tarde partían por tren a la ciudad de México para iniciar una nueva vida, no pocas veces llena de desafíos.

Esos dos castillos, considerados como territorio soberano de México, constituyeron un remanso de paz para todos los que huían de los horrores y la persecución de la guerra. En ellos se atendían las necesidades básicas de los que ahí vivían. Se les proporcionaba alimentación, a la que se accedía con labores de cultivo y ganadería en los campos hechos con el propósito de satisfacer las necesidades de los que ahí habitaban. También se les brindaba atención médica y preparación educativa, a través de la creación de talleres de modelado, corte, herrería y fotografía. La vida cultural era muy dinámica y variada, había conciertos, bailes, teatro y otras manifestaciones artísticas multiculturales. Incluso algunos habitantes de Marsella se acercaban a lo que pasó a llamarse “los domingos de la Reynard”.

Cuando México rompió relaciones con Alemania, los alemanes se llevaron a don Gilberto, su familia y al resto de la delegación diplomática, 43 personas, a Alemania. Ahí estuvieron confinados bajo arresto domiciliario en Bad Godesberg, una población cerca de Bonn.

Después de 13 meses, los diplomáticos mexicanos fueron liberados al ser canjeados por un grupo de espías alemanes arrestado en México.

En 1944 llegaron finalmente a México. Miles de “sus refugiados” fueron a recibirlos a la estación de trenes de Buenavista. Don Gilberto no pisó el suelo en ningún momento, porque pasaba de unos hombros a otros. Tales eran las muestras de júbilo y agradecimiento de todos aquellos que si no hubiera sido por las “visas de Bosques” estarían muertos.

Sin reparar en los peligros que acecharon para él y para su familia, su esposa María Luisa Manjarrez y sus hijos, Laura María, María Teresa y Gilberto Froylán, de 17, 16 y 14 años, respectivamente, que lo acompañó durante toda su gestión, Gilberto Bosques otorgó visas a judíos y antifascistas de España, Alemania, Austria, Yugoslavia, Italia, Rusia, y Líbano, entre otros; en total más de 30 nacionalidades. Las visas de don Gilberto fueron verdaderos salvavidas para más de 40,000 personas.

Don Gilberto Bosques comentó en una de las 8 entrevistas hechas por la cineasta mexicana Lillian Liberman que fue un privilegio poder encontrarse en una situación así y poder ayudar a los que lo necesitaban. Con todo lo que hizo, cuando las personas por él salvadas le daban las gracias, él solía contestar con esta frase: “No fui yo, fue México”.

La figura y la labor de este insigne mexicano han sido honrados dentro y fuera de México.

Si te interesa saber más acerca de la misión de ayuda de don Gilberto en Francia, no dejes de ver el hermoso y emotivo largometraje documental Visa al Paraíso de la cineasta mexicana Lillian Liberman Shkolnikoff. La película ha sido proyectada en China, Dinamarca, Francia, España, Israel, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Estados Unidos y Canadá, entre otros países.

En París, la mexicana Georgina Moreno Coello fundó la Asociación Gilberto Bosques que justamente trata de hacer que se conozca a esta maravillosa figura de la historia de México. Si lo deseas, puedes darle seguimiento en Facebook.

En Austria, una de sus calles, en el Distrito 22 de Viena, lleva el nombre de Paseo Gilberto Bosques.

¡Qué gran honor contar entre los mexicanos con un hombre de la talla de don Gilberto Bosques Saldívar!