Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

La frontera invisible de los pasadores

– Tú de política entiendes poco, ¿no? -preguntó de repente Nico-. ¿Todo esto lo haces por el dinero?

-No, ¡claro que no! -respondió Sol indignada-. Lo hago para ayudar.

-Tampoco pasaría nada, hay muchos que lo hacen por dinero. Yo no, claro, lo hago para derribar el fascismo […]

La pasadora

Una vez iniciado el viaje los motivos que impulsaban a cada una de ellas y de ellos eran muy diversos y aunque la opción mercantil pudiera parecer espuria en un contexto de guerra y persecuciones las consecuencias eran de tan alto valor moral como las de los que cumplían su función por simple altruismo o nobleza de corazón, es decir, que el conseguir salvar una vida iba más allá de la ejemplaridad de las intenciones.

«Personas discretas, sombras silenciosas, con pocas ganas de hablar, las vidas de las cuales no están recogidas en los archivos oficiales. Figuras para quienes la historia podría pasar de largo y que hay que recuperar para rendirlos uno merecido homenaje. Son los pasadores que entre 1939 y 1944 ayudaron a cruzar los Pirineos cerca de 80.000 personas, de una y otra banda de la frontera.», en «Montellà rinde homenaje a los pasadores que salvaron miles de refugiados«, V. B. 20 de noviembre de 2009, en Capgròs Mataró.

Muchos historiadores, como Assumpta Montellà, han intentado penetrar y profundizar en las interioridades de las hazañas de estos personajes históricos, pero como bien indica la propia historiadora «Los pasadores son gente con pocas ganas de hablar del pasado, y como contrabandistas son desconfiados». Para buscar información y documentar su libro Los contrabandistas de la libertad recorrió «los Pirineos desde Portbou hasta la Valle de Aran en busca de testigos directos». A pesar de las dificultades, Montellà contactó con algunos de ellos y recogió una serie de testimonios que muestran a la perfección la personalidad de estos héroes casi anónimos y la grandeza de sus gestas: «Los pasadores eran gente que vivían al límite, que tenían un desprecio increíble a su propia vida y que estaban siempre pendientes de un punto de suerte».

Los contrabandistas de los Pirineos, explicó la historiadora, acababan de perder la Guerra Civil y se convirtieron en una especie de contrabandistas que pasaban de manera clandestina productos como forma de supervivencia. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar es que a la vez contribuyeron a que muchos refugiados pudieran cruzar la frontera, principalmente desde el bando francés al catalán durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico fue a buscarlos expresamente para que ayudaran a llegar a Cataluña a colectivos como los judíos que huían de la barbarie nazi o a aviadores que habían caído en el territorio enemigo. “Algunos de estos pasadores hacían el trabajo por dinero, pero no los compensaba puesto que se jugaban la vida”.

Aunque el trasfondo comercial desvirtuaba en cierta manera el objetivo profundamente humano que se escondía tras la tarea de estos hombres y mujeres sin embargo es precisamente esta vertiente la que hoy nos hace admirarlos. A pesar de este legado la cotidianidad de su trabajo no estaba exenta de zonas oscuras, tal y como testimonia, por ejemplo, el estudio de los germanistas Sala Rose y García Planas que narran en El marqués y la esvástisca el papel infame del escritor César González Ruano en el tráfico de fugitivos en el paso de los Pirineos. Porque como muy bien narra Laia Perearnau en La pasadora los nazis estaban muy presentes en esta frontera:

El cine ha sabido también alumbrar con su mirada las dificultades del período. Como ejemplo os dejamos la película de Santi Trullenque, de 2022, El fred que crema, interpretada por Greta Fernández:

Os dejamos seguir descubriendo qué se escondía en esas montañas y estamos anhelantes por que nos contéis cuál es vuestro punto de vista.

La historia de una mujer invisible

Kursk, Unión Soviética. Frente oriental de la guerra 23 de julio de 1943 La granja se había convertido en un montón de escombros y todavía humeaba. A lo lejos se oían explosiones de la encarnizada batalla que rusos y alemanes estaban llevando al límite en los campos de trigo de Kursk, que una vez habían sido fértiles y donde ahora ardía hasta la última brizna de hierba. Los alemanes ya habían perdido Stalingrado y no podían permitirse otro fracaso, por eso luchaban a la desesperada, conscientes de que, si no ganaban aquel combate de tanques blindados, la guerra estaba perdida. En medio de los establos derrumbados se vislumbraban tres vacas aplastadas por unas vigas de madera de grandes proporciones. En el aire se mezclaban el hedor de descomposición de los animales, el polvo y el humo. Un batallón de soldados rusos apuntaba con sus rifles Mosin-Nagant a seis soldados alemanes que apenas se aguantaban en pie frente al muro que rodeaba la finca. Estos, llenos de sangre y de barro, lloriqueaban, rezaban e imploraban perdón; solo uno de ellos permanecía aparentemente tranquilo.

La pasadora, de Laia Perearnau

Este inicio in media res de la novela de Laia Perearnau La pasadora muestra desde la primera página las intenciones de la autora de sorprender y atrapar a los lectores. En el final del pasaje aparece ya nombrada Sol, la protagonista principal del relato, sin ninguna otra mención, solo una voz que la llama. La autora nos ha preparado para que justo en las páginas siguientes asistamos al comienzo del periplo vital que hará de ella una de esas mujeres invisibles y olvidadas que fueron tan importantes en los conflictos bélicos que se libraban en España y en Europa a mitad del siglo XX con una profesión, la de pasadora, que precisamente por su transcendencia y peligrosidad permanecía tan oculta como sus propios responsables.

La novela abre nuestro ciclo de este año dedicado a la literatura del viaje y la travesía vital y física que realizará Sol Mentruit, nuestra protagonista, en los años 40 del siglo XX constituye un bello ejemplo de tránsito: Andorra, Francia, el Este de la Península Ibérica: el Empordá en Girona, Barcelona, … A través de esta diversidad paisajística Perearnau nos va a mantener subyugados tras los pasos de esta mujer quien cual novela tradicional de formación va a ir cumpliendo todos los ritos de paso del héroe, desde su adolescencia inocente marcada por el conflicto hasta una madurez llena de responsabilidad e incertidumbre. “Es un libro perfecto, tan conmovedor como emocionante y adictivo, cargado de giros narrativos, analepsis y múltiples tramas que se entrelazan hasta confluir en esa fatídica ruta por los Pirineos, entre ventiscas, desprendimientos, disparos y ladridos furiosos que te exhortan a no dejar de leer para averiguar cómo acabará todo» (Hislibris)

A una narración como esta que camina entre el libro de viajes, el relato de formación o la novela histórica no le falta, por supuesto, una aventura amorosa que se mezcla en el interior de las tramas que por su amplitud instalan al lector en un universo del que no desea escapar y donde los referentes literarios son integrado con sutileza y elegancia: “Laia Perearnau combina hechos y personajes reales con una maravillosa historia ficticia impregnada de un profundo rigor histórico, además de dar voz a todas aquellas mujeres que fueron partícipes de las redes organizadas por la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y que fueron condenadas al olvido. Pero además de eso, la autora brinda un homenaje a la poesía y la literatura, con obras de Apollinaire, Heine, Kipling y Hemingway, que dotan de sensibilidad a una historia de amor, ya de por sí emocionante, en tiempos de guerra, donde la ironía dramática también juega un papel fundamental” (Hislibris)

Para que sigáis documentándoos sobre la novela, os dejamos en este enlace una entrevista con la autora.

Seguro que ya estáis pertrechados con vuestro anorak y vuestras botas de montaña subidos a la mochila de Sol. Esperamos que desde allí nos contéis vuestra propia aventura lectora.

La pasadora, de Laia Perearnau

Iniciamos el debate de La pasadora, de Laia Perearnau, primera lectura de 2025 de la quinta temporada de la actividad compartida 4 Lecturas 4 Continentes, el club de lectura virtual organizado desde las bibliotecas de los Institutos Cervantes de Chicago, Tetuán, Bruselas y Estambul. El programa de este año agrupa cuatro obras que tratan de literatura de viaje.

Laia Perearnau relata en su tercera novela, La pasadora (Destino, 2024), la historia de una mujer que arriesgó su vida contra los nazis en la II Guerra Mundial. Una historia conmovedora, llena de acción y basada en hechos reales, que reivindica el papel olvidado y menospreciado que desempeñaron las mujeres en las redes de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que ahonda en la figura poco conocida de los pasadores, que ayudaron a huir a pilotos, soldados, judíos y resistentes al régimen de Hitler. Publicada en 1988, esta novela fue finalista al Premio Nacional de Narrativa de ese año.

Laia Perearnau Colomer nació en Barcelona en 1972. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y en Historia por la Universitat de Barcelona. Empezó su carrera profesional en la prensa escrita pero pronto se decantó por la televisión y, en concreto, por la ficción televisiva. Es autora de varios libros infantiles y su novela, Francesca de Barcelona, fue galardonada con el Premio Néstor Luján de Novela Histórica en el año 2022.

El debate sobre La pasadora se lleva a cabo del 15 de febrero al 7 de marzo en este mismo blog, esperamos vuestros comentarios y opiniones tal como vayáis avanzando en la lectura. El sábado 8 de marzo tendrá lugar el encuentro con Laia Perearnau en la plataforma Zoom, con la moderación de Ángel Hernando. Una oportunidad única para dialogar con la autora y poder comentar detalles de la novela y de su trayectoria literaria.

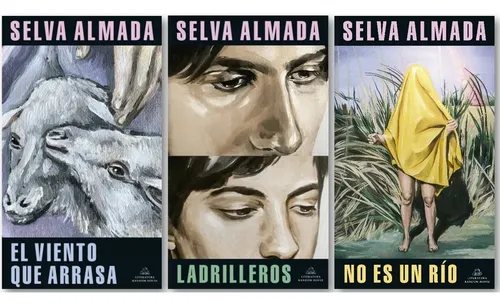

El universo narrativo de Almada

La provista es un sucucho de uno por uno. Un freezer de pozo divide afuera de adentro. Atrás, atrincherado, el dueño, un viejo con el pelo canoso y pocos dientes. Los ojos celestes, surcados por venas rojas. El pucho no se le cae nunca de la boca.

No es un río

Un elemento esencial en la novela de Almada es el entramada narrativo que se construye a partir de un lenguaje literario muy particular, una voz en la que la trama se urde desde lo local. “En la prosa de Almada abundan oraciones cortas, párrafos breves, sangrías; en la dicción, silencios, ritmos, sonoridades; en la narración y las descripciones, metáforas, metonimias, comparaciones. Pero la inflexión no se realiza en el vacío, sino a partir de una experiencia apegada a una geografía particular.” (Facundo GÓMEZ, “No es un río de Selva Almada: persistencia e inflexiones de una narrativa de provincia”, en Literatura: teoría, historia, crítica 25-1 (2023), pp. 101-131).

Gómez, en su artículo, hace una disección cuidadosa de los diferentes aspectos literarios y lingüísticos que componen el relato de la escritora argentina. En primer lugar, su artículo enlaza con la idea que comentábamos al hablar de la trilogía de los varones: lo que desde el punto de vista editorial puede parecer un rompecabezas que se cierra con No es un río, en realidad, más allá de la arbitrariedad de comprimir el proyecto en una tríada, es una apertura a un nuevo camino que la autora parece decidida a explorar: un punto de vista no hegemónico en la literatura hispanoamericana y argentina, aquel que sale de las metrópolis para aventurarse a contar lo que pasa en “el Interior”. Más allá incluso de Rosario o Santa Fe, están Córodba, Chaco, Entre Ríos (estos son algunos de los paisajes donde se emplazan sus novelas, como por ejemplo en Chicas muertas, esta crónica de 2014 en la que refiere el caso de un tres feminicidios que tuvieron lugar en la década de 1980 en cada una de estas tres provincias argentinas).

Por otro lado, la crítica reconoce la voz tan personal de Almada y la inscribe dentro de la llamada “Nueva Narrativa Argentina”(NNA) Probablemente -afirma Gómez- fueron ciertos elementos de la premiada El viento que arrasa los que fueron confluyendo en el juicio y la imagen que la crítica construyo de ella: realismo, elaboración de la trama, el ambiente, la construcción de los personajes. Más allá de esta imagen que se ha querido crear de la escritora, algunos de los aspectos que define su universo narrativo son los siguientes:

- La creación de espacios propios: Villa Elisa en Niños (2005), un paraje del Chaco en El viento que arrasa, …, todos son espacios que se alejan de las grandes ciudades. Ahí la comunidad y las convenciones sociales tienen un peso que condiciona la vida de sus habitantes.

- Una atmósfera familiar para mostrar relaciones intergeneracionales: niños, jóvenes, ancianos en donde aparecen alianzas, conflictos, traiciones, …

- Las relaciones entre géneros. Gomez señala que en la obra de Almada “existe una exploración de las subjetividades masculinas y femeninas que tiende a revisar ciertos lugares comunes en la representación de cada una [pero que también es capaz de] indagar acerca de las posibles transgresiones, subversiones del orden de géneros impuesto en los pequeños enclaves urbanos”.

- La violencia: peleas físicas entre varones (evidentes en El viento que arrasa y Ladrilleros) o asesinatos de mujeres como en Chicas muertas.

- La muerte: el límite que marca la existencia humana y que de una manera u otra van diseñando el lienzo de Almada.

- El trabajo con lo temporal: el pasado se infiltra para modificar el presente. “Ya sea en los textos autobiográficos [de sus primeras obras] o en la crónica, el encabalgamiento de líneas temporales, las idas y vueltas de la prosa desde el presente del enunciado hacia situaciones remotas, las referencias a tiempos juveniles de personajes y pretéritos de pueblos, así como las distintas estrategias para reconstruir las secuencias temporales, organizan el modo de contar la historia”, afirma Facundo Gómez en su estupendo análisis.

Estos elementos son reconocibles en No es un río, una obra que se construye con un lenguaje que marca una diferencia respecto a las novelas anteriores. Ya desde la escena inicial donde los nombres de los personajes no son azarosos: Enero Rey se corresponde con la época estival (en su hemisferio), Tilo hace referencia a la vegetación local, y el Negro a la familiaridad entre los personajes, ya que en Argentina “negro” es un apelativo que suele usarse de manera cariñosa entre los amigos. A eso unimos el uso del vulgarismo fuera de la norma gramatical de utilizar el artículo delante del nombre: la Marisa, la Siomara, la Lucy -algo peculiar en la provincia de Entre Ríos. Los registros van pasando de lo culto (“el cuerpo lampiño”) a lo popular (“el agua hasta las pelotas”) que se entremezcla con la naturalidad elaborada desde el artificio creativo.

Los diálogos no están marcados, puntuados y el lector debe esforzarse para diferenciar las voces de los personajes de la del narrador. Y la reminiscencia del lenguaje poético presente en la identidad de la autora va apareciendo a través de diferentes figuras literarias, como bien ilustra en su análisis Facundo Gómez: aliteraciones (“los ojitos rojos, hundidos en el rostro inflamado), metonimias (“la punta de la caña […] un hilo de brillo contra el sol que se va debilitando).

Y se culmina con un uso del lenguaje propio del territorio entrerriano: “adjetivos calificativos con valor negativo, cercanos al insulto: “asoleado” (por atontado), “paspado” (por maldispuesto), “chúcara” (por arisca), “cursiento” (por infantil, desagradable), “abichado” (por enfermo)”. Además los sustantivos con uso también regional: las gurisas son las chicas, y tajamar es un pequeño estanque artificial. Y el dominio de la lengua por parte de Almada nos lleva a aceptar las expresiones coloquiales del territorio y a hacerlas nuestras como lectores que se dejan penetrar e impresionar por la trama: “¡Manso bicho!” (esa sorpresa ante la raya enorme), “es de en serio” (te lo aseguro) y esa tan deliciosa y sonora de “hizo cantar la bombilla” (el ruido que se hace tras acabar de tomar el mate). Sí, la sonoridad es otro de los elementos que la novela explora para mostrar ese estilo diferente. En definitiva: “Identificamos aquí uno de los procedimientos claves en la estética de la novela: la construcción de un relato poético mediante palabras, nombres, frases, metáforas y sonidos tomados o inspirados por una comunidad y un espacio local, con una geografía natural y humana distinguible, mas no fatalmente determinado por ella.”

Seguro que muchos lectores han buscado el simbolismo de la trama, esas referencias a lo mítico, a la tragedia que se cierne en el río y en la isla. Esa naturaleza animizada (“Este hombre no es de este monte y el monte lo sabe”). El monte sabe que Enero y el Negro no son de allí y, sin embargo, Aguirre -el personaje que carga sobre sí el sentido mítico de la novela- tiene estrechos vínculos con el monte y con la isla (se mimetizan con el territorio en la persecución de los pescadores: “Andan por el monte como por su rancho”).

Otro elemento que difiere de la obra precedente de Almada es la aparición de lo sobrenatural, del fantasma. Aunque en Ladrilleros ya aparecían fallecidos, en No es un río la aparición tras el accidente de Lucy y Mariela “introduce en la ficción un aire enrarecido” que además ejerce de elemento clave en el desenlace y el destino de los pescadores. Sin embargo, para no abandonar ese juicio de ser una escritora realista con el que la crítica la había definido, Almada basa la ficción de la escena en la que Lucy y Mariela desaparecen en un hecho real: en Villa Elisa, hacia 1998, el domingo 19 de julio, unos diecisiete adolescentes que volvían de la ciudad tras un baile en Colonia Hocker, acabaron con la furgoneta en la que viajaban volcada en una cuneta. Dice Gómez: “En la novela, la significación del trabajo literario en torno al accidente es clave […] y permite avanzar hacia una reflexión más general sobre No es un río.”

Sobre esas reflexiones que la lectura nos ha despertado podremos indagar de primera mano en el encuentro que tendremos el próximo sábado 14 con Selva Almada. En ese río nos encontraremos.

La trilogía de los varones

En general escribo a partir de las cosas que me dan curiosidad, […] El universo de los varones y cómo funciona siempre me dio mucha curiosidad. Toda mi infancia estuvo más ligada a ellos, y así y todo, había un montón de cosas que no termino de entender al día de hoy […] De estas novelas podemos decir que son universos masculinos, pero no pretenden ser un ensayo, ni siquiera una indagación.

Selva Almada

Cuando el mundo literario cada vez parece dirigir con más frecuencia su mirada al universo femenino y los hombres se descubren en un proceso de deconstrucción que se abrió bajo la problemática denominación de nueva masculinidad, llega Selva Almada y sitúa su cámara literaria en el interior de sus vidas, de sus mundos, los coloca delante de un espejo, se detiene a escucharlos. Sí, es una escucha sin filtros, sin límites y que, por lo tanto, no oculta sus contradicciones. Sin abandonar ese rol protagonista que las mujeres han ido adquiriendo poco a poco en las sociedades occidentales y en la forma de hacer literatura en nuestra contemporaneidad, Almada con No es un río cierra una trilogía -no planificada, no buscada- que la crítica (y probablemente el hacer imaginativo de las editoriales) ha llamado de los varones:

“Una ruta calurosa, un pueblo callado a la hora de la siesta, un río y su orilla barrosa. Un padre viajando -incómodamente- con su hija durante horas, un mecánico que se hace cargo de un nene sin saber si es realmente su hijo, dos pibes siendo amigos en medio de un conflicto entre sus familias, dos amigos llevando al hijo de un tercero a pescar. Los libros de Selva Almada tienen dos características principales: son extremadamente sensitivos y están protagonizados por varones particulares y contradictorios.” (Muta Magazine, 14 de junio de 2022).

Estos son solo algunos de los hilos que se tejen en sus tres novelas: El viento que arrasa (2012), la primera manifestación de este mundo masculino y por la que recibió el First Book Award en 2020. Ladrilleros (2013), y la que nos ocupa en nuestro 4L/4C, No es un río (2020), finalista en el Premio Internacional Booker 2024. Sin duda, es un compendio de temas centrados en lo masculino, pero también son la manifestación de un lenguaje, el de la naturaleza que, como el universo femenino, ha sufrido a lo largo de los años las agresiones de lo que para la escritora argentina son las consecuencias del capitalismo:

El viento que arrasa

En la primera de ellas, un pastor evangélico, acompañado de su hija, llega a un pueblo de la provincia del Chaco donde se encuentra con el dueño del taller mecánico que debe arreglar su coche, el gringo Brauer, quien vive y trabaja con un joven, Tapioca, que apareció en su vida de manera sorprendente. “Esta trama sencilla de superficie, sin embargo, avanza acompasadamente con momentos de intensidad y hasta de tensión y junta sus hilos con los de una urdimbre narrativa que le aumenta más el alma a sus criaturas, al paisaje, al hábitat del detenimiento.” (“La textura poética de El viento que arrasa, de Selva Almada”, Alfredo Jorge Maxit, 22 de julio de 2012, para Letralia).

La novela fue llevada al cine por Paula Hernández en 2023 (sin la intervención en el guion de Selva Almada, pero con su beneplácito y la aprobación de la adaptación realizada):

Ladrilleros

Desde las primeras páginas de la novela nos vemos sorprendidos y entregados a una escena que es el desenlace de la vida de los dos principales protagonistas, Pajarito Tamai y Marciano Miranda, quienes se nos muestran en una pelea trágica como herederos de una rivalidad paterna, la de Óscar Tamai y Elvio Miranda, ambos patriarcas del ladrillo. Almada nos narra una tragedia skahespereana en un mundo rural, pero con dos hombres como pareja.

La novela va a reconstruir la historia de estos cuatro personaje quienes en sus encuentros llenos de tensión y siempre al borde de la violencia nos recordarán al gringo Brauer y al reverendo Pearson, a la relación entre Leni, la hija del reverendo y Tapioca, el protegido de Brauer en El viento que arrasa. Frente al desarrollo lineal de esta, Ladrilleros nos irá mostrando cada uno de los episodios del pasado que han conducido a los personajes hasta esa escena inicial.

La idea salió de una anécdota que me habían contado. En un pueblo de Chaco, en un parque de diversiones, dos familias que se tenían bronca se habían agarrado en el parque, había habido un tiroteo, algunos habían salido heridos y muertos otros. Cuando me contaron esa historia, me había interesado la tragedia en un parque de diversiones. Que ese haya sido el escenario de una pelea tan cruenta me parecía muy potente narrativamente. […] Entonces se me apareció la historia de Romeo y Julieta, pero en clave gay., declaraciones de Selva Almada a Silvina Friera en Página 12, 1 de julio de 2018.

Si a algunos lectores les cuesta imaginarse el mundo en el que habitan estos personajes de Almada, os dejamos este documental que da cuenta del trabajo de los ladrilleros:

No es un río

Esta novela cierra la trilogía de los varones. El argumento ya lo conocéis: dos hombres salen a pescar raya de agua dulce con Tilo, el hijo de su amigo Eusebio, quien murió años antes. Quizás la presencia un tanto fantasmal de este personaje nos recuerde al Pedro Páramo de Rulfo, sin embargo quizás esté más cercana en cuanto a influencia al escritor uruguayo Horacio Quiroga en el sentido de que ambos escritores, Almada y Quiroga, buscan narrar el lado extraño y angustioso de la naturaleza. A la historia de estos hombres se sumarán las de las hijas perdidas de Siomara, Lucy y Mariela. La unión de ambas historias es una especie de punto de fuga de la realidad en el que los personajes acaban fusionándose con el paisaje, el del río. En el centro del argumento se encuentra el del río, aunque el mismo título intente negarlo.

Os dejamos estas recomendaciones de lectura de Selva Almada en la que nos ofrece algunas de las claves que acompañan su escritura:

¿Cómo estáis viviendo el viaje por este río?

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar