Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

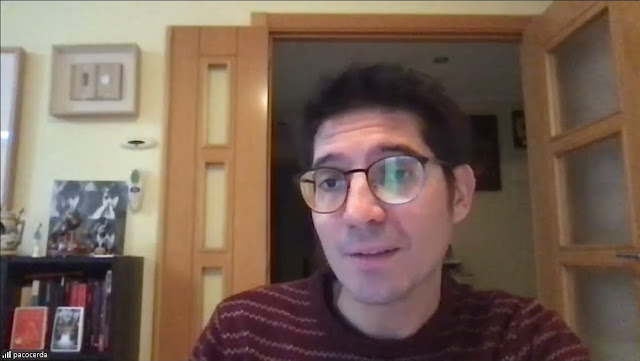

Encuentro con Paco Cerdà

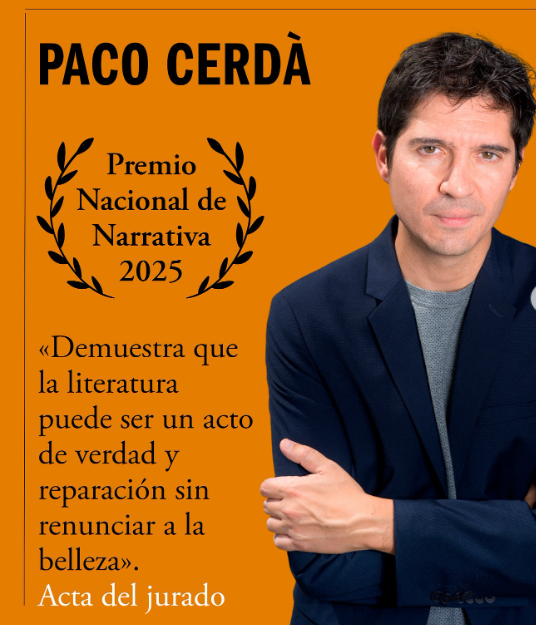

El sábado 13 de diciembre cerramos el año del club de lectura 4 Lecturas 4 Continentes, dedicado al viaje literario, con un libro y un invitado de excepción: Presentes, de Paco Cerdà, recién galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2025. El autor comenzó agradeciendo la oportunidad única que ofrece este club para hablar y compartir con lectores de cuatro continentes al mismo tiempo, algo que su abuelo —tan presente en esta obra— nunca hubiera creído posible.

De la mano del moderador del club, Ángel Hernando, este premiado autor nos habló de sus orígenes como lector y del libro que lo convirtió definitivamente en uno de ellos: La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte, al que llegó a partir de su interés por el ajedrez y cuya obra acabaría leyendo por completo. Especialmente emocionante fue entonces recibir el Premio Zenda la semana pasada, promovido precisamente por Pérez-Reverte, el autor que le abrió las puertas de la literatura.

Otra de las grandes pasiones de Paco Cerdà ha sido siempre el deporte, especialmente la épica que adquiere cuando se entrelaza con la política. A ello se suman la radio y el reportaje periodístico en cualquier formato. Su gran sueño, nos confesó, era ser corresponsal en países lejanos, lo que lo llevó a estudiar Periodismo, una vocación que asegura haber sentido desde siempre. Ese impulso lo condujo a escribir su primer libro en forma de relato periodístico: Los últimos: voces de la Laponia española, un evocador retrato de la España vacía, de una despoblación que no interesa a la economía y que configura un mundo tan desconocido y exótico como Tetuán o Estambul, pero situado a apenas dos horas de la casa de cualquier ciudadano español de ciudad. Un tema al que Julio Llamazares le abrió la puerta con su novela La lluvia amarilla, novela cargada de melancolía, de la que aún recuerda el momento de terminarla como un hito vital, algo que te cambia para siempre. Aprovechamos entonces para recordar el club que celebramos con este autor el año pasado en este mismo ciclo, aunque dedicado a la Liternatura. Y es que toda la obra de Paco Cerdà bebe de la disciplina del periodismo: hechos verídicos y rigor en las fuentes de información. Sin embargo, el autor aseguró que la carrera no ha sido su mayor fuente de aprendizaje, sino los libros y las lecturas que lo han acompañado desde La tabla de Flandes, y defendió que el mejor taller literario y la mejor formación para un escritor es un carné de biblioteca.

Un máster en Estudios de Asia Oriental le permitió cumplir ese sueño de reportero internacional al cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio, y le dejó una frase que aplica en todas sus obras: «lo fuerte es débil y lo débil es fuerte». Una máxima que lo lleva a escribir desde los márgenes, a dar la palabra a quienes no la tienen, a tener en cuenta a las minorías y a abordar temas que duelen. El compromiso con los desfavorecidos —decía— es una tendencia natural en él: quien sueña con cambiar el mundo se fija en esas miradas. La concesión de un premio de la ONCE en 2015, así como la respuesta de sus lectores, permitió constatar ese compromiso. Los premios, aseguraba, ayudan a los escritores a ser mejores, pero no solo a ellos, sino a todos los grandes profesionales: todo el mundo debería recibir un premio alguna vez en su vida.

Otro círculo se cerró con El peón, un libro que no tuvo mucha fortuna al publicarse pocos meses antes de la llegada de la pandemia, sin posibilidad de promoción presencial y con las librerías cerradas. La obra, sin embargo, se recuperó al calor del éxito de Gambito de dama, al compartir con la serie el trasfondo del ajedrez, otra de sus grandes pasiones. El germen del libro se encuentra en una historia que descubrió por casualidad en el documental Arturo Pomar: El cartero genial, y que le fascinó de inmediato: un régimen totalitario explotando a un individuo pequeño y vulnerable, y la épica del deporte. El libro se articula en 77 fragmentos, tantos como movimientos tuvo la partida que disputaron Pomar y Bobby Fischer, su gran contrincante estadounidense, entrelazadas con la vida de otros 77 peones sin nombre, sin los cuales no se puede entender la historia, en un año tan significativo para los derechos de las mujeres y de las minorías como fue 1962. Sobre una posible versión cinematográfica del libro no adelantó nada, aunque sí recomendó la lectura del artículo de El País: «Yo, peón» de Woody Allen.

14 de abril, penúltima obra del autor y ganadora del II Premio de No Ficción Libros del Asteroide, dialoga con. Son dos libros que se complementan: el primero encarna la alegría y la ilusión; el segundo, la dura realidad de cómo terminó aquella utopía. Un delirio imperial hecho de cartillas de racionamiento y pan negro, y de una propaganda que encharcaba los periódicos, frente a la dignidad silenciosa de los disidentes. Quizá hoy, más que nunca, resulte imprescindible su lectura, como reflexión sobre una época que no podemos permitirnos ignorar. Con todo ello presente, los lectores abrieron el turno de preguntas y debate, cerrando una sesión especialmente rica y amena.

Una de las primeras cuestiones que llamó la atención de los lectores fue el propio hecho histórico que articula Presentes: el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial. Un libro duro, tanto por lo que narra como por lo que calla, por esos silencios familiares heredados durante generaciones, que no se olvidan. El autor nos explicaba que, en efecto, este trayecto megalómano con los restos de Primo de Rivera es desconocido para gran parte de la población, algo de lo que él mismo fue consciente una vez terminado el libro. El propio régimen, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, comprendió que no le convenía dar a conocer aquella desmesura: lo que en la España de 1939 podía tener un significado concreto, en 1946 ya no lo tenía, y desde los años cincuenta hasta hoy resultaba una publicidad incómoda. De ahí que muchos lectores hayamos descubierto este episodio histórico a través de Presentes. Ese era también el objetivo del autor: que quien no conociera este periplo pudiera sentirlo y trasladarse a esa prosopopeya colectiva a lo largo de casi cuatrocientas páginas.

El papel de las mujeres y el de la Iglesia en el libro ocupó también una parte destacada del debate. La presencia femenina resulta especialmente relevante porque, frente a la escasez de relatos escritos sobre ellas durante la Guerra Civil, fueron quienes pagaron el precio más alto. Rescatarlas del olvido ha sido, como no podía ser de otro modo, una de las tareas asumidas por Paco Cerdà. Desde Colombia, algún lector compartió haber cantado el Cara al sol en el colegio y haber estudiado la Sección Femenina, una experiencia que sorprendió al autor, quien no imaginaba que aquel adoctrinamiento hubiera llegado tan lejos. La Sección Femenina —explicaba— funcionó como una auténtica correa de transmisión para devolver a la mujer española al ámbito doméstico, en claro contraste con la mujer europea de la época.

En cuanto a la Iglesia, el autor explicó que esta recelaba del viaje, ya que el discurso falangista operaba como una religión política, que alcanzaba su máxima expresión en los llamados doce mandamientos paganos, algo que resultaba profundamente incómodo para la institución eclesiástica, junto a la divinización de José Antonio Primo de Rivera. Al mismo tiempo, la Falange proponía la separación entre Estado y religión, lo que llevó a la Iglesia a asegurarse una presencia constante durante el recorrido fúnebre, con cruces, clero y representación religiosa en todos los pueblos por los que fue recalando aquel cortejo en el frío noviembre de 1939.

Y es que la Falange dio para mucho, como señalaron varios lectores desde distintas experiencias y preocupaciones: tanto por recuerdos personales como por el riesgo que podía suponer su ensalzamiento. El escritor explicó que la Falange que el franquismo terminó inculcando fue la de las JONS, arropada por la Iglesia y la religión, una segunda mutación del partido fundado por José Antonio. Un artefacto ideológico bizarro y extravagante que mezclaba franquismo, requetés y carlismo, muy distinto de la idea original, en la que convivían postulados tan contradictorios como la defensa de la no violencia, la ruptura de las urnas democráticas o la nacionalización de la banca, propios de los ideales maximalistas y seductores de los años treinta. Franco supo aprovechar la figura de José Antonio para convertir la Falange en un instrumento útil, aunque vaciado de su contenido ideológico inicial, y así perpetuarse en el poder. El libro pone de relieve, precisamente, el contraste entre esos ideales y la realidad de los exiliados y los fusilados, uno de los ejes más conmovedores del relato.

Otra lectora quiso ensalzar las referencias artísticas presentes a lo largo de la obra, y profundizar en las claves del libro a partir de la faceta periodística del autor y de su capacidad para manejar tantos temas y referencias, sustentados en una investigación exhaustiva, que el propio libro recoge en casi treinta páginas de fuentes al final. Paco Cerdà confesó sentirse en ese momento como un mosquito observado por un entomólogo y confirmó su gusto por las intertextualidades literarias, que considera una fuente de potencia artística y que utiliza para contextualizar épocas y momentos históricos. Todo lo que aparece en el libro —insistió— es real: no hay ficción. De ahí la abundancia de fuentes y la minuciosidad documental, un trabajo de recopilación de detalles que, en muchos casos, le ocupa más tiempo que la propia escritura. La realidad es mucho más interesante que la ficción.

El ritmo y el lenguaje de la obra suscitaron también varias preguntas entre los lectores: ¿se trata de un propósito o de una casualidad? La respuesta de Paco Cerdà fue clara: es plenamente intencionado. Nada fluye solo, afirmaba. Ese fraseo corto, la cuidada unión de palabras y la búsqueda constante de musicalidad están minuciosamente trabajados y revisados en cada corrección del libro.

Con esta intervención cerramos una tarde magnífica junto a un escritor, periodista, deportista y músico lleno de aristas y de facetas por descubrir. Porque si leer a Paco Cerdà es una experiencia extraordinaria, escucharlo lo es también. Su mirada y su humor nos acompañará ya para siempre, sembrando un poso de esperanza en las historias que rescata y ofrece al lector al ritmo preciso de sílabas átonas.

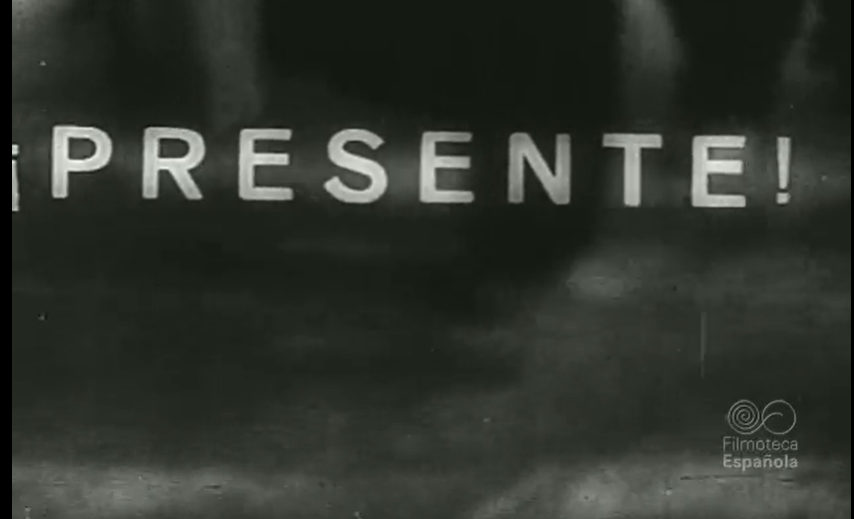

Presentes, el origen

Este documental del NO-DO sirvió como germen del relato sobre el que conversaremos esta tarde con Paco Cerdà. Sin duda es un testimonio que no os podéis perder:

Esperamos que para todos Presentes quede «como recuerdo de tantas vidas perdidas, de aquel país echado a perder» tal y como nos recuerda Cerdà en el final de su libro.

Paco Cerdà, la mirada de los invisibles

El autor de Presentes, Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985), es una de las voces diferentes de la no ficción literaria en España. Estudió Periodismo y realizó también estudios sobre Asia Oriental. Su carrera debuta como reportero en prensa escrita y radio, donde destacó por un tipo de periodismo cercano al terreno, atento a las vidas pequeñas y los espacios periféricos. Esta primera etapa marcó de forma decisiva su estilo posterior: una escritura que combina el rigor documental con una visión de lo cotidiano que se escapa a la mirada condicionada e indiferente de nuestros días, deteniéndose siempre en el lado sensible de lo humano.

Sus libros se caracterizan por un uso minucioso de la documentación histórica, pero también por una forma de contar que evita el estruendo para fijarse en aquello que suele pasar desapercibido: los silencios, los márgenes, las voces sin micrófono. Cerdà escribe con un lenguaje limpio, preciso y lleno de matices, y suele construir sus obras a partir de episodios históricos o sociales en los que descubre historias mínimas que iluminan un contexto mayor.

Sus libros han recibido elogios por esa mezcla de investigación, empatía y belleza narrativa, y han sido galardonados con premios como el Cálamo Libro del Año, el Premio de No Ficción Libros del Asteroide y el Premio Nacional de Narrativa. La crítica coincide en que Cerdà escribe para recordar a los olvidados y para problematizar nuestra relación con la memoria colectiva.

OBRAS:

Los últimos. Voces de la Laponia española (2017)

Es una crónica de viaje a la vez que el testimonio de la España vaciada. Cerdà recorre pueblos donde apenas quedan habitantes y reconstruye sus vidas con una delicadeza que reivindica su dignidad y su memoria como después hará al narrar el traslado de los restos de José Antonio. Este libro define la identidad que definirá su estilo literario: escuchar a quienes no suelen ser escuchados.

El peón (2020)

A partir de una partida de ajedrez entre Arturo Pomar y Bobby Fischer, Cerdà despliega una historia que conecta biografías, política y Guerra Fría. Es un libro donde la documentación histórica convive con un tono íntimo que revela el coste humano de los grandes relatos. Fue aclamado por su originalidad y su equilibrio entre historia y emoción. El libro pone el foco en las vidas de numerosos «peones» entregados a una causa política en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy en un convulso 1962. Comunistas, maquis, obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos estudiantes o falangistas; afroamericanos, pacifistas, indígenas, activistas antinucleares, izquierdistas o militares de obediencia ciega. El precio que tuvieron que pagar muchos de ellos ante la dictadura y el capitalismo más salvaje fue la muerte, la cárcel, el exilio o la soledad.

14 de abril (2022)

Cerdà logra reconstruir de forma coral el día en que se proclamó la Segunda República Española. Fiel a un estilo que aúna la veracidad documental y el desvelamiento de las almas invisibles es capaz de hilvanar decenas de historias reales, recuperadas de archivos y hemerotecas, y las convierte en una narrativa veraz y emocionante. La crítica valoró especialmente su capacidad para mostrar “la historia desde abajo” y su ambición estructural.

«Paco Cerdà, más que un libro, ha construido un caleidoscopio con el que nos devuelve el reflejo de escenas —algunas pocas icónicas, la mayoría inéditas— de un día que cambió el devenir histórico de España.», Esther López Barceló, «La historia del día que vino a mudarlo todo: ’14 de abril’, de Paco Cerdá», en Eldiario.es, 22 de octubre de 2022. Así se lo cuenta el autor a Óscar López en «Página dos», de RTVE:

Presentes (2024)

Su último libro, el que aquí nos convoca, y al que la crítica ha considerado su libro más maduro, ese que, como estamos leyendo, examina el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera en 1939 y lo entrelaza con las vidas anónimas afectadas por la violencia política. El resultado es una reflexión luminosa y dolorosa sobre la memoria y el poder. Ha ganado el Premio Nacional de Narrativa, confirmando aquello que se atisbaba de manera luminosa en sus creaciones precedentes. Dejemos que el propio Cerdà nos lo presente:

En conclusión, Paco Cerdà ha construido una obra coherente y reconocible en el que las historias reales narradas con una sensibilidad literaria excepcional se imponen a los grandes relatos, las exaltaciones se acallan para abrir el espacio a las voces inatendidas, silenciadas, ocultadas o incluso desparecidas. Su mirada hacia los márgenes, su escritura depurada y su compromiso con la memoria lo han convertido en una figura imprescindible de la narrativa documental española contemporánea.

Esperamos que os esté gustando su relato y que el sábado no os perdáis el encuentro con el escritor en el inmenso espacio del 4L/4C. Allí estaremos.

El poder cultural de la dictadura

El maestro Tellería se puso a interpretar esa música que ya tenía compuesta, un allegro con dos bemoles en la armadura. Había que ponerle letra. Emborronaban cuartillas el mismo José Antonio, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas, José María Alfaro, Pedro Mourlane, Jacinto Miquelarena y el marqués de Bolarque. La corte literaria de José Antonio y él, poeta político, político poeta. Fue Agustín de Foxá quien puso el arranque. De cara al sol con la nueva camisa que me bordaste ayer.

Presentes, de Paco Cerdà

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd50%2F681%2F41e%2Fd5068141e5b6ed9f1da3c1201172b722.jpg)

En Presentes, el periodista y escritor Paco Cerdà revisa críticamente la memoria cultural española siguiendo los rastros de figuras literarias y artísticas que, por diversos motivos, quedaron atrapadas o desplazadas por el relato dominante de la Guerra Civil y la dictadura. Aunque el foco principal del libro está en los olvidados, los marginados y las víctimas simbólicas del franquismo, Cerdà no omite el papel de los intelectuales que apoyaron el alzamiento, a quienes aborda con un enfoque distinto del que suelen dar las historias culturales tradicionales.

Cerdà no se centra en juzgarlos moralmente, sino en mostrar cómo su influencia, prestigio o visibilidad respondieron a una construcción política del recuerdo. Al mencionar a autores como Pemán, Sánchez Mazas, Foxá o Giménez Caballero, los integra en una reflexión más amplia sobre cómo el poder decide quién ocupa el espacio público y quién desaparece de él. En este sentido, el libro evidencia que muchos de estos escritores fueron promovidos y canonizados por el régimen, mientras que otros —republicanos, exiliados, feministas o disidentes— fueron relegados a la sombra.

Los intelectuales y artistas que apoyaron el alzamiento de Franco en 1936 fueron una minoría si se les compara con la gran nómina de creadores comprometidos con la República, pero tuvieron un papel importante en la legitimación cultural del nuevo régimen. Entre los escritores más representativos suele citarse a José María Pemán, monárquico y católico, que desde el periódico ABC y en sus poemas y discursos se convirtió en una de las voces literarias del bando sublevado.

Otro nombre clave es Agustín de Foxá, diplomático y escritor, autor de la novela Madrid, de corte a checa, un relato abiertamente propagandístico que presenta la capital como un espacio dominado por la violencia revolucionaria y legitima, desde la ficción, la causa franquista. Junto a ellos aparecen Rafael Sánchez Mazas (poeta y fundador de Falange), Eugenio Montes, Giménez Caballero o Dionisio Ridruejo, todos vinculados al entorno falangista y a la prensa del momento, donde la literatura, el ensayo y el periodismo se mezclaban con consignas políticas. Veamos el siguiente documento histórico en el que se analiza la figura de Foxá contada desde el espíritu de la época:

La originalidad de Presentes reside en que Cerdà desplaza la mirada desde la propaganda franquista hacia sus consecuencias, observando cómo ciertas figuras que durante la dictadura monopolizaron calles, bibliotecas y discursos oficiales han ido perdiendo peso simbólico en la España democrática. Más que revisarlos desde su obra, Cerdà los estudia desde su presencia en el espacio público y su función como símbolos del poder cultural del franquismo.

Con ello, el autor propone una lectura crítica en la que estos escritores y artistas favorables al alzamiento funcionan como contrapunto: muestran cómo se construyó el canon oficial del régimen y cómo la memoria colectiva española sigue debatiéndose entre lo que se recuerda, lo que se olvida y lo que aún permanece sin resolver.

¿Estáis de acuerdo con el punto de vista en el que aborda la cuestión el autor de Presentes?

Miguelillo y Encarna

En Presentes, Paco Cerdà convierte a Miguel de Molina y a las novelas de Celia en dos polos de una misma geografía moral: la España que castiga y la España que se refugia porque ni los personajes célebres pudieron librarse de la represión del régimen. Miguel de Molina, coplero homosexual y republicano, encarna el cuerpo castigado por el franquismo: apaleado, expulsado de los escenarios y empujado al exilio americano por su disidencia estética y sexual. Cerdà lo introduce a través de Miguelillo, el chico pobre que acaba convertido en estrella: “ahora Miguelillo tiene treinta y un años, se llama Miguel de Molina y esta noche actúa en el Pavón de Madrid”. El brillo del teatro se superpone al miedo físico, como si cada ovación contuviera la amenaza del próximo golpe. Escuchemos en palabras del artista lo que sucedió aquella fatídica noche en que se lo llevaron del teatro:

El universo de Celia, en cambio, parece a primera vista un espacio de infancia, juego y literatura “inocente”. Pero Cerdà lo carga de ironía histórica. Elena Fortún, republicana y finalmente exiliada, escribió desde la derrota y el desarraigo; Celia en la revolución es uno de los testimonios más crudos del hambre y el miedo en la Guerra Civil. Y, sin embargo, en Presentes aparece la escena casi kafkiana en la que “La niña más poderosa de España quiere todos los libros de Celia”: la hija de Franco devorando la saga mientras su autora vive lejos, borrada del relato oficial. Sin embargo, Fortún, o mejor dicho, Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo, fue una escritora totalmente alejada de esa visión de las mujeres que quiso imponer el régimen franquista:

Así, Cerdà yuxtapone dos formas de cultura popular: la copla y la literatura infantil. Miguel de Molina, cuerpo visible y castigado; Fortún, autora invisible cuyo personaje es devorado por la hija del dictador. Ambos funcionan como contrapunto al cortejo fúnebre de José Antonio: mientras el régimen sacraliza a sus muertos, las vidas de Miguel y Elena quedan relegadas a los márgenes, pero siguen filtrándose en canciones y libros que muchos españoles aman sin saber la historia que llevan dentro. Presentes convierte esa paradoja en una poderosa máquina de memoria: escuchar una copla o abrir un libro de Celia ya no es solo nostalgia, sino un gesto de restitución. Alimentemos el recuerdo con la interpretación de Miguel de Molina de La bien pagá en la película Esta es mi vida, de Ramón Vinoly Barreto del año 1952:

¿Y vosotros, lectoras y lectores, encontráis otros lugares de memoria en la novela de Cerdà?

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar