Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

Encuentro son Selva Almada

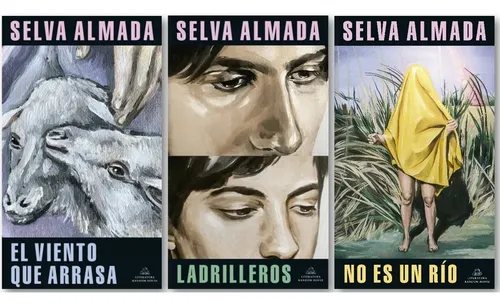

El sábado 14 de diciembre despedíamos nuestro club de lectura 4 Lecturas 4 Continentes de 2024, dedicado a la literatura y a la naturaleza, con la escritora argentina Selva Almada, y su libro No es un río, último título de la trilogía de los varones, que agrupa los libros El viento que arrasa y Ladrilleros.

Atentos lectores, nuevos y antiguos, recibíamos con ganas a esta enigmática escritora que descubrió el placer por la lectura desde bien pequeña y con gran voracidad, por la ventana a otros mundos y las diferentes realidades que estos ofrecen. A esta pasión le suma el periodismo y termina estudiando Comunicación Social, aunque la literatura la practica, de manera casi espontánea, en talleres literarios junto a otros colegas y nombres emergentes de la literatura argentina que estaban en el mismo comienzo y la misma búsqueda, con el maestro Alberto Laiseca. Los talleres, dice, ofrecen la posibilidad de encontrarse y compartir, algo importante cuando después la escritura se practica en solitario. El maestro, Laiseca, alentaba además a que cada uno sacara su propia voz y trazara su propio camino a la hora de escribir, y de esos talleres han salido autores muy diferentes y originales, nuestra autora, es un magnífico ejemplo de ello. De estos talleres, en 2003, sale también la editorial Carne argentina, recién empezado el proceso de edición independiente, con la idea de publicar sus propios libros.

Para escribir cualquiera de sus libros, Selva nos contaba que se documentaba con autores relacionados con el tema o el lugar. Su novela Chicas muertas (Random House Mondadori, 2014), combina precisamente sus dos pasiones, periodismo y literatura, con una larga investigación detrás que incluye entrevistas y trabajo de campo.

El viento que arrasa, primer título de la trilogía de los varones, nace de un cuento, una idea que iba creciendo y a la que se iban sumando elementos y posibilidades, y en el que, una vez más, su maestro Laiseca la animó a tirar hacia delante: si no lo escribes no sabrás nunca si será una novela o no. En 2009 terminó Ladrilleros, aunque no fue hasta 2012 que se publica, una novela que tiene su origen en una anécdota que le gusta por lo familiar de la misma, recordándole a su tío, de profesión ladrillero. Este segundo título la anima a continuar en su labor como novelista. Y por último, No es un río, título muy influenciado por los poetas del litoral, la zona en la que la autora creció y de la que recuerda con nostalgia su infancia. La lírica y la poesía están muy presentes en las novelas de Selva Almada, la narrativa lírica la sale muy bien, sin embargo, nos confesó la dificultad que encuentra ella en escribir poesía, la dificultad de este género en sí mismo.

Confesaba aquella tarde la inconsciencia al tener la naturaleza tan metida en sus novelas, el paisaje aparece con fuerza en sus textos, pero de manera casi espontánea, forma parte de su infancia y de su vida. En 2020 terminó No es un río, importante momento de conciencia medioambiental con la pandemia y los grandes incendios, que producen una nueva línea de pensamiento sobre los recursos naturales y las políticas gubernamentales. No se había propuesto escribir literatura sobre naturaleza, pero la naturaleza se impuso a la novela.

Los lectores preguntaron por el lenguaje y por la técnica del diálogo que cambia tanto el ritmo de la narración, unos diálogos que no están acotados porque tienen la fuerza suficiente para no tener que estarlo. De igual manera, los personajes hablan poco, tienen vidas interiores pero les cuesta comunicarse con otros, vidas duras inmersas en la naturaleza. Ella lo imagina como una obra de teatro con un relator que va invitando a los personajes, lo imagina con una lectura en voz alta. Para los lectores el ritmo de la novela es frenético, sin capítulos, sin divisiones, como una corriente de agua, un fluir constante que no se detiene, en el que las relaciones interpersonales como la amistad o las relaciones familiares están muy presentes. Y los personajes están llenos de matices y de contradicciones, por los que no sientes empatía, pero que te hacen dudar en algunos momentos. Un desafío y una diatriba constante entre locales y forasteros. Para los personajes que vienen de fuera, el litoral y la naturaleza se presentan como un desafío, sin embargo, para los autóctonos, el río y el monte tienen una relación familiar con ellos.

A partir de los personajes descubrimos en la novela leyendas locales, el realismo mágico que vemos desde Europa, que en Argentina, en palabras de la autora, es sólo realismo: curanderos, leyendas, ambigüedad entre vivos y muertos… temas que nos recordaron a los comentados en la sesión anterior con Samanta Schweblin. A través del personaje de Siomara, que aparece en la última parte de la narración, Selva nos confesaba cómo somos los vivos los que retenemos a nuestros muertos, por eso las chicas de la novela no acaban de morir, porque su madre no las deja ir, una idea que proviene de su libro Chicas muertas. Para Selva, quizás tenga que ver mucho con esa magia vista desde occidente, las raíces indígenas del continente, pero para América es, sobre todo, una realidad.

El universo narrativo de Almada

La provista es un sucucho de uno por uno. Un freezer de pozo divide afuera de adentro. Atrás, atrincherado, el dueño, un viejo con el pelo canoso y pocos dientes. Los ojos celestes, surcados por venas rojas. El pucho no se le cae nunca de la boca.

No es un río

Un elemento esencial en la novela de Almada es el entramada narrativo que se construye a partir de un lenguaje literario muy particular, una voz en la que la trama se urde desde lo local. “En la prosa de Almada abundan oraciones cortas, párrafos breves, sangrías; en la dicción, silencios, ritmos, sonoridades; en la narración y las descripciones, metáforas, metonimias, comparaciones. Pero la inflexión no se realiza en el vacío, sino a partir de una experiencia apegada a una geografía particular.” (Facundo GÓMEZ, “No es un río de Selva Almada: persistencia e inflexiones de una narrativa de provincia”, en Literatura: teoría, historia, crítica 25-1 (2023), pp. 101-131).

Gómez, en su artículo, hace una disección cuidadosa de los diferentes aspectos literarios y lingüísticos que componen el relato de la escritora argentina. En primer lugar, su artículo enlaza con la idea que comentábamos al hablar de la trilogía de los varones: lo que desde el punto de vista editorial puede parecer un rompecabezas que se cierra con No es un río, en realidad, más allá de la arbitrariedad de comprimir el proyecto en una tríada, es una apertura a un nuevo camino que la autora parece decidida a explorar: un punto de vista no hegemónico en la literatura hispanoamericana y argentina, aquel que sale de las metrópolis para aventurarse a contar lo que pasa en “el Interior”. Más allá incluso de Rosario o Santa Fe, están Córodba, Chaco, Entre Ríos (estos son algunos de los paisajes donde se emplazan sus novelas, como por ejemplo en Chicas muertas, esta crónica de 2014 en la que refiere el caso de un tres feminicidios que tuvieron lugar en la década de 1980 en cada una de estas tres provincias argentinas).

Por otro lado, la crítica reconoce la voz tan personal de Almada y la inscribe dentro de la llamada “Nueva Narrativa Argentina”(NNA) Probablemente -afirma Gómez- fueron ciertos elementos de la premiada El viento que arrasa los que fueron confluyendo en el juicio y la imagen que la crítica construyo de ella: realismo, elaboración de la trama, el ambiente, la construcción de los personajes. Más allá de esta imagen que se ha querido crear de la escritora, algunos de los aspectos que define su universo narrativo son los siguientes:

- La creación de espacios propios: Villa Elisa en Niños (2005), un paraje del Chaco en El viento que arrasa, …, todos son espacios que se alejan de las grandes ciudades. Ahí la comunidad y las convenciones sociales tienen un peso que condiciona la vida de sus habitantes.

- Una atmósfera familiar para mostrar relaciones intergeneracionales: niños, jóvenes, ancianos en donde aparecen alianzas, conflictos, traiciones, …

- Las relaciones entre géneros. Gomez señala que en la obra de Almada “existe una exploración de las subjetividades masculinas y femeninas que tiende a revisar ciertos lugares comunes en la representación de cada una [pero que también es capaz de] indagar acerca de las posibles transgresiones, subversiones del orden de géneros impuesto en los pequeños enclaves urbanos”.

- La violencia: peleas físicas entre varones (evidentes en El viento que arrasa y Ladrilleros) o asesinatos de mujeres como en Chicas muertas.

- La muerte: el límite que marca la existencia humana y que de una manera u otra van diseñando el lienzo de Almada.

- El trabajo con lo temporal: el pasado se infiltra para modificar el presente. “Ya sea en los textos autobiográficos [de sus primeras obras] o en la crónica, el encabalgamiento de líneas temporales, las idas y vueltas de la prosa desde el presente del enunciado hacia situaciones remotas, las referencias a tiempos juveniles de personajes y pretéritos de pueblos, así como las distintas estrategias para reconstruir las secuencias temporales, organizan el modo de contar la historia”, afirma Facundo Gómez en su estupendo análisis.

Estos elementos son reconocibles en No es un río, una obra que se construye con un lenguaje que marca una diferencia respecto a las novelas anteriores. Ya desde la escena inicial donde los nombres de los personajes no son azarosos: Enero Rey se corresponde con la época estival (en su hemisferio), Tilo hace referencia a la vegetación local, y el Negro a la familiaridad entre los personajes, ya que en Argentina “negro” es un apelativo que suele usarse de manera cariñosa entre los amigos. A eso unimos el uso del vulgarismo fuera de la norma gramatical de utilizar el artículo delante del nombre: la Marisa, la Siomara, la Lucy -algo peculiar en la provincia de Entre Ríos. Los registros van pasando de lo culto (“el cuerpo lampiño”) a lo popular (“el agua hasta las pelotas”) que se entremezcla con la naturalidad elaborada desde el artificio creativo.

Los diálogos no están marcados, puntuados y el lector debe esforzarse para diferenciar las voces de los personajes de la del narrador. Y la reminiscencia del lenguaje poético presente en la identidad de la autora va apareciendo a través de diferentes figuras literarias, como bien ilustra en su análisis Facundo Gómez: aliteraciones (“los ojitos rojos, hundidos en el rostro inflamado), metonimias (“la punta de la caña […] un hilo de brillo contra el sol que se va debilitando).

Y se culmina con un uso del lenguaje propio del territorio entrerriano: “adjetivos calificativos con valor negativo, cercanos al insulto: “asoleado” (por atontado), “paspado” (por maldispuesto), “chúcara” (por arisca), “cursiento” (por infantil, desagradable), “abichado” (por enfermo)”. Además los sustantivos con uso también regional: las gurisas son las chicas, y tajamar es un pequeño estanque artificial. Y el dominio de la lengua por parte de Almada nos lleva a aceptar las expresiones coloquiales del territorio y a hacerlas nuestras como lectores que se dejan penetrar e impresionar por la trama: “¡Manso bicho!” (esa sorpresa ante la raya enorme), “es de en serio” (te lo aseguro) y esa tan deliciosa y sonora de “hizo cantar la bombilla” (el ruido que se hace tras acabar de tomar el mate). Sí, la sonoridad es otro de los elementos que la novela explora para mostrar ese estilo diferente. En definitiva: “Identificamos aquí uno de los procedimientos claves en la estética de la novela: la construcción de un relato poético mediante palabras, nombres, frases, metáforas y sonidos tomados o inspirados por una comunidad y un espacio local, con una geografía natural y humana distinguible, mas no fatalmente determinado por ella.”

Seguro que muchos lectores han buscado el simbolismo de la trama, esas referencias a lo mítico, a la tragedia que se cierne en el río y en la isla. Esa naturaleza animizada (“Este hombre no es de este monte y el monte lo sabe”). El monte sabe que Enero y el Negro no son de allí y, sin embargo, Aguirre -el personaje que carga sobre sí el sentido mítico de la novela- tiene estrechos vínculos con el monte y con la isla (se mimetizan con el territorio en la persecución de los pescadores: “Andan por el monte como por su rancho”).

Otro elemento que difiere de la obra precedente de Almada es la aparición de lo sobrenatural, del fantasma. Aunque en Ladrilleros ya aparecían fallecidos, en No es un río la aparición tras el accidente de Lucy y Mariela “introduce en la ficción un aire enrarecido” que además ejerce de elemento clave en el desenlace y el destino de los pescadores. Sin embargo, para no abandonar ese juicio de ser una escritora realista con el que la crítica la había definido, Almada basa la ficción de la escena en la que Lucy y Mariela desaparecen en un hecho real: en Villa Elisa, hacia 1998, el domingo 19 de julio, unos diecisiete adolescentes que volvían de la ciudad tras un baile en Colonia Hocker, acabaron con la furgoneta en la que viajaban volcada en una cuneta. Dice Gómez: “En la novela, la significación del trabajo literario en torno al accidente es clave […] y permite avanzar hacia una reflexión más general sobre No es un río.”

Sobre esas reflexiones que la lectura nos ha despertado podremos indagar de primera mano en el encuentro que tendremos el próximo sábado 14 con Selva Almada. En ese río nos encontraremos.

La trilogía de los varones

En general escribo a partir de las cosas que me dan curiosidad, […] El universo de los varones y cómo funciona siempre me dio mucha curiosidad. Toda mi infancia estuvo más ligada a ellos, y así y todo, había un montón de cosas que no termino de entender al día de hoy […] De estas novelas podemos decir que son universos masculinos, pero no pretenden ser un ensayo, ni siquiera una indagación.

Selva Almada

Cuando el mundo literario cada vez parece dirigir con más frecuencia su mirada al universo femenino y los hombres se descubren en un proceso de deconstrucción que se abrió bajo la problemática denominación de nueva masculinidad, llega Selva Almada y sitúa su cámara literaria en el interior de sus vidas, de sus mundos, los coloca delante de un espejo, se detiene a escucharlos. Sí, es una escucha sin filtros, sin límites y que, por lo tanto, no oculta sus contradicciones. Sin abandonar ese rol protagonista que las mujeres han ido adquiriendo poco a poco en las sociedades occidentales y en la forma de hacer literatura en nuestra contemporaneidad, Almada con No es un río cierra una trilogía -no planificada, no buscada- que la crítica (y probablemente el hacer imaginativo de las editoriales) ha llamado de los varones:

“Una ruta calurosa, un pueblo callado a la hora de la siesta, un río y su orilla barrosa. Un padre viajando -incómodamente- con su hija durante horas, un mecánico que se hace cargo de un nene sin saber si es realmente su hijo, dos pibes siendo amigos en medio de un conflicto entre sus familias, dos amigos llevando al hijo de un tercero a pescar. Los libros de Selva Almada tienen dos características principales: son extremadamente sensitivos y están protagonizados por varones particulares y contradictorios.” (Muta Magazine, 14 de junio de 2022).

Estos son solo algunos de los hilos que se tejen en sus tres novelas: El viento que arrasa (2012), la primera manifestación de este mundo masculino y por la que recibió el First Book Award en 2020. Ladrilleros (2013), y la que nos ocupa en nuestro 4L/4C, No es un río (2020), finalista en el Premio Internacional Booker 2024. Sin duda, es un compendio de temas centrados en lo masculino, pero también son la manifestación de un lenguaje, el de la naturaleza que, como el universo femenino, ha sufrido a lo largo de los años las agresiones de lo que para la escritora argentina son las consecuencias del capitalismo:

El viento que arrasa

En la primera de ellas, un pastor evangélico, acompañado de su hija, llega a un pueblo de la provincia del Chaco donde se encuentra con el dueño del taller mecánico que debe arreglar su coche, el gringo Brauer, quien vive y trabaja con un joven, Tapioca, que apareció en su vida de manera sorprendente. “Esta trama sencilla de superficie, sin embargo, avanza acompasadamente con momentos de intensidad y hasta de tensión y junta sus hilos con los de una urdimbre narrativa que le aumenta más el alma a sus criaturas, al paisaje, al hábitat del detenimiento.” (“La textura poética de El viento que arrasa, de Selva Almada”, Alfredo Jorge Maxit, 22 de julio de 2012, para Letralia).

La novela fue llevada al cine por Paula Hernández en 2023 (sin la intervención en el guion de Selva Almada, pero con su beneplácito y la aprobación de la adaptación realizada):

Ladrilleros

Desde las primeras páginas de la novela nos vemos sorprendidos y entregados a una escena que es el desenlace de la vida de los dos principales protagonistas, Pajarito Tamai y Marciano Miranda, quienes se nos muestran en una pelea trágica como herederos de una rivalidad paterna, la de Óscar Tamai y Elvio Miranda, ambos patriarcas del ladrillo. Almada nos narra una tragedia skahespereana en un mundo rural, pero con dos hombres como pareja.

La novela va a reconstruir la historia de estos cuatro personaje quienes en sus encuentros llenos de tensión y siempre al borde de la violencia nos recordarán al gringo Brauer y al reverendo Pearson, a la relación entre Leni, la hija del reverendo y Tapioca, el protegido de Brauer en El viento que arrasa. Frente al desarrollo lineal de esta, Ladrilleros nos irá mostrando cada uno de los episodios del pasado que han conducido a los personajes hasta esa escena inicial.

La idea salió de una anécdota que me habían contado. En un pueblo de Chaco, en un parque de diversiones, dos familias que se tenían bronca se habían agarrado en el parque, había habido un tiroteo, algunos habían salido heridos y muertos otros. Cuando me contaron esa historia, me había interesado la tragedia en un parque de diversiones. Que ese haya sido el escenario de una pelea tan cruenta me parecía muy potente narrativamente. […] Entonces se me apareció la historia de Romeo y Julieta, pero en clave gay., declaraciones de Selva Almada a Silvina Friera en Página 12, 1 de julio de 2018.

Si a algunos lectores les cuesta imaginarse el mundo en el que habitan estos personajes de Almada, os dejamos este documental que da cuenta del trabajo de los ladrilleros:

No es un río

Esta novela cierra la trilogía de los varones. El argumento ya lo conocéis: dos hombres salen a pescar raya de agua dulce con Tilo, el hijo de su amigo Eusebio, quien murió años antes. Quizás la presencia un tanto fantasmal de este personaje nos recuerde al Pedro Páramo de Rulfo, sin embargo quizás esté más cercana en cuanto a influencia al escritor uruguayo Horacio Quiroga en el sentido de que ambos escritores, Almada y Quiroga, buscan narrar el lado extraño y angustioso de la naturaleza. A la historia de estos hombres se sumarán las de las hijas perdidas de Siomara, Lucy y Mariela. La unión de ambas historias es una especie de punto de fuga de la realidad en el que los personajes acaban fusionándose con el paisaje, el del río. En el centro del argumento se encuentra el del río, aunque el mismo título intente negarlo.

Os dejamos estas recomendaciones de lectura de Selva Almada en la que nos ofrece algunas de las claves que acompañan su escritura:

¿Cómo estáis viviendo el viaje por este río?

Poesía del litoral Almada

La definición de la Real Academia Española dice de la casuarina que “sus ramas producen con el viento un sonido algo musical.” Los versos de Arnaldo Calveyra son el umbral a través del que nos sumergimos en No es un río y esa musicalidad de la planta de ribera es la que nos impulsa en nuestra primera navegación, es la que nos hace descubrir esa “poesía del litoral de fondo” que es el edificio sonoro que la escritora de Entre Ríos nos ofrece en su novela:

“Calveyra está al comienzo, sí… […] pero en 2020 volví a pasar tiempo en la naturaleza y a un entorno al que no volvía hacía treinta años […]. Terminé la novela acá, rodeada de árboles. Pero además el año pasado murió un querido amigo que me introdujo al mundo de Calveyra. Gracias a él lo conocí personalmente. Además de ser un poeta exquisito, me quedó el recuerdo de una persona muy conectada con los demás, angélica, como de otro mundo. Y me volvió al escribir, sobretodo el Diario del fumigador de guardia, un poemario que me gusta mucho. Mi novela tiene esta cosa fantasmal y recurre a figuras clásicas de la literatura -el río de los muertos, o la isla como un lugar espectral- cuestiones que también estaban en los poemas de Calveyra.”, entrevista a Selva Almada en «Eterna Cadencia».

Si las palabras del poeta le sirven a la escritora para concentrar las tensiones de su proceso creativo: el fin de la novela, el regreso, el revivir el contacto con la naturaleza, los vínculos personales, lo fantasmal en la literatura, …, a nosotros nos proporcionan una nueva luz en el camino que iniciamos en 2024 en la búsqueda de los vínculos entre literatura y naturaleza.

En el origen de la novela confiesa Almada estaba el situar la acción en una isla del río Paraná y aprovechar el misterio del ahogado, contar esa historia en la que nos hacemos responsables de lo más parecido a un fantasma -tal y como lo asumen los protagonistas de No es un río. En ese río encuentra Almada la historia de la dama misteriosa de un chamamé y se plantea que podría darle sentido a su relato, un sentido que fuera más allá de la historia y que le sirviera también para la exploración e investigación en el lenguaje que ya se había ido anticipando en obras precedentes:

De alguna manera y poco a poco van tomando protagonismo los desaparecidos, los que como el ahogado se proyectan desde el fuera de campo, desde su no estar y nos convocan a ese diálogo que fluye en la tesis de la novela entre los que siguen viviendo y, sin embargo, no pueden dejar de hacerse preguntas y cuestionarse sobre todo aquello que ha quedado pendiente, en una conversación diferida. Sí, es Eusebio, pero también la raya, que es matada impunemente y luego devuelta al río.

Lo natural, lo terrenal, lo humano y lo sobrenatural se van entrelanzando en la novela con gran fuerza narrativa: la raya es tratada en ocasiones como una mujer (con su “vestido lleno de tules”), el río se hace cuerpo y el monte como esa fuerza que provoca el temor y se hace respetar, lugar de origen de los personajes, donde nacieron y fueron creciendo. Sin duda, hay un río del relato y un río que está fuera, que se muestra sin decirse:

El río es como los versos de un poema, va dejando en las orillas, extrayendo del lecho, depositando en los lugares por los que pasa las huellas de lo que es, de lo más esencial que, como en la poesía, reduce la expresión a su palabra más precisa:

“Bueno, las resonancias poéticas en el texto -Calveyra, Zelarayán o Juanele- estaban ahí. Mientras escribía, me decía que los poetas litoraleños y entrerrianos eran como un enjambre de avispas zumbando, todo el tiempo. No escribo poesía, pero me gusta mucho leerla y en esta novela, mi pretensión era tomar lo que más admiro de la poesía, la síntesis, y poder llevarla a lo narrativo.” (entrevista a Selva Almada en «Eterna Cadencia«)

Ecos de Calveyra que fluyen en el río Almada:

“¿Y dónde quedó el paisaje

que la mañana vuelve sin tan siquiera un árbol?”

Arnaldo Calveyra, fragmento de Canción del fumigador de guardia.

Porque no es un río

«Si alarga la vista, donde la calle baja, llega a ver el río. Un resplandor que humedece los ojos. Y otra vez: no es un río, es este río. Ha pasado más tiempo con él que con nadie.

Entonces.

¡Quién les dio permiso!

No era una raya. Era esa raya. Una bicha hermosa desplegada en el barro del fondo, habrá brillado blanca como una novia en la profundidad sin luz.»

(No es un río)

Un mundo se abre en esta novela, un lugar que se convierte en el centro que irradia el sentido. El sentido lo vamos construyendo, nos hacemos cargo a través del enfrentamiento entre naturaleza y cultura: “Cuando en una comunidad cualquiera un elemento es su centro vital indiscutible, las costumbres, pensamientos y acciones de sus habitantes giran a su alrededor sin ni siquiera darse cuenta. Puede tratarse de un factor natural (el clima que determina las cosechas, la montaña que defiende y cobija, el mar,,,) o artificial (una fábrica o una mina generadoras de riqueza y tragedia a partes iguales)” (En el blog Un libro al día, 28 de julio de 2021).

Es muy curioso, en este sentido, cómo presenta la novela el Booker Internacional de 2024 cuando la elige (Not a River, en su traducción al inglés) como una de las seis finalistas del año: “Tres hombres salen a pescar y regresan a su lugar favorito en el río a pesar de los recuerdos de un terrible accidente ocurrido allí años antes. A medida que pasa un día largo y bochornoso, beben, cocinan, hablan, bailan y tratan de superar los fantasmas de su pasado. Pero son forasteros, y este momento íntimo y peculiar también los enfrenta con los habitantes de este universo acuático, y humano. El bosque se cierra y la violencia parece inevitable, pero ¿se puede evitar otra tragedia?”. Pareciera como si ese lugar único en el universo creado por Almada exudara todos los fundamentos para que la lucha primigenia entre humano y naturaleza se diera cita en ese ecosistema concreto, en esa ribera en la confluyen extranjeros y locales, agua, bosque y fauna. Y, precisamente, ahí se dejara que lo inesperado, lo terrible tuviera lugar.

Como la autora confiesa en esta entrevista, el gusto por narrar, por dar cabida a lo masculino, por escuchar las voces de estos hombres machistas, a ratos borrachos, con oficios en los que lo físico y la dureza, y también la precariedad e incluso la pobreza que los rodea van conformando su carácter es el clima propicio para que aparezca la violencia, sobre todo cuando la historia comienza a desmadejarse, cuando los personajes pierden pie en su acción. Pero es esta preponderancia de lo patriarcal es la que hace que las mujeres vayan apareciendo como foco receptor de esa autoridad injusta y maltratadora que las denigra mientras ellas escudriñan entre los sueños un conato de vida normalizada: “entre los hombres y las mujeres, la rusticidad es violentización: las muchachas crecen en el maltrato. Todas las tensiones devienen de un paradigma patriarcal que va articulando sesgos androcéntricos que vertebran las lógicas del dominio, la posesión, las decisiones funcionales de la vida cotidiana.” («El fuego, el agua y la furia» sobre No es un río, de Selva Almada, de Sergio G. Colautti miércoles 6 de octubre de 2021).

“Ella estaba durmiendo la siesta, así que no entendió nada. Hacía calor, en bombachas y corpiño la agarró, ni tiempo a taparse con la sábana, los hebillazos le daban directo en la carne descubierta. Mientras le pegaba decía: te voy a enseñar a vos, arrastrada.”

(No es un río)

Y en ese hábitat el río es el protagonista involuntario, esa agua imparable que como en el adagio de Heráclito no nos va a permitir sumergirnos dos veces en ella, porque ya no será la misma aquella que acogió a los forasteros de la que los vio partir con la raya.

Seguro que estáis asistiendo admirados a esa “confabulación de las palabras” que es la escritura de Almada y que será sin duda esta lectura siempre compartida que es la comunidad del 4L4C. Como con No es un río, hay que estar a la escucha.

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar