Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

La guerra de Arcadi

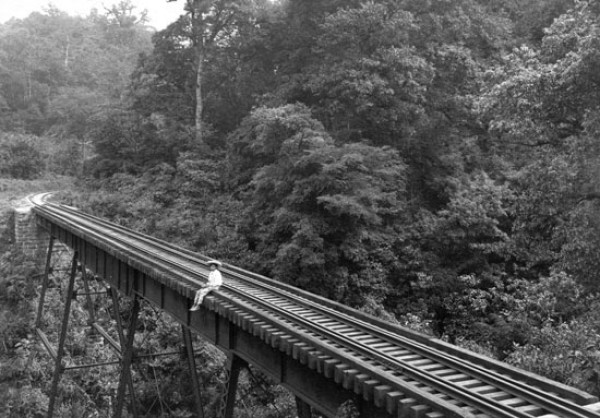

Había una vez una guerra que empezó el 11 de enero de 1937. Lo que pasó antes fue la guerra de otros. Cada soldado tiene su guerra y la de Arcadi empezó ese día. Se alistó como voluntario en la columna Macià-Companys y salió rumbo al frente. Así empiezan las historias, así de fácil. A veces se toma una decisión y, sin reparar mucho en ello, se detona una mina que irá estallando durante varias generaciones. Quizá la decisión contraria, la de no alistarse, también era una mina, no lo sé, sospecho que en una guerra nadie puede decidir en realidad nada. Martí, el padre de mi abuelo, mi bisabuelo, se había inscrito días antes en la misma columna, había decidido que no soportaba más su cargo de jefe de redacción de El Noticiero Universal, un periódico que llevaba meses dedicando su primera plana a las noticias de la guerra.

(Los rojos de ultramar)

Martí había decidido “pelear por la república en una trinchera y con un arma”, así que decide dejar El Noticiero Universal para convertirse en reportero de guerra. Así cambian las vidas de las personas, en un momento, con una decisión o casi con un impulso. La verdad es que como nos cuenta Jordi Soler en las primeras páginas de la novela dos fueron los acontecimientos, las imágenes, que impulsaron a Arcadi a alistarse en el frente, como lo había hecho días antes su padre. La primera es esta:

seis columnas enorme de humo que oscurecían el cielo de Barcelona.

La imagen es la mirada del abuelo Arcadi desde la azotea de un edificio.

“La segunda debe de ser producto del mismo bombardeo, no estoy seguro, en esa parte su escritura tiende a lo caótico, está más preocupado por justificar su alistamiento en la guerra que por describir con precisión esas dos imágenes poderosas, sobre todo la segunda, que consiste en una sola línea breve y atroz: una pila de caballos muertos en la plaza de Cataluña.” (Los rojos de ultramar).

Los caballos han formado un remolino al caer. Quizás forzados por los arneses y empujados por el primero de ellos en morir. Centelles los había fotografiado con insistencia desde el momento en que llegó. Observando esas fotos, vemos como, con cada click, extraía materia hasta dejar al descubierto este grupo escultórico. (Agustí Centelles/Arxiu Centelles-Ricard Martínez)

¿Por qué el abuelo de Jordi Soler decidió ir a la guerra? ¿Por qué tomó la decisión de cambiar su vida y la de sus descendientes? “La dedicatoria de estas memorias es su clave de acceso: Me he propuesto al escribir este relato compendiar en pocas cuartillas estos relevantes hechos de mi vida, para que mi hija Laia los conozca un día.”. ¿Es una disculpa como apostilla Soler?

Esto lo vamos a ir descubriendo en Rojos de ultramar.

Dejamos mientras tanto a Arcadi escribiendo sus memorias en la selva de Veracruz, a cuarenta grados de temperatura y consumido por la malaria:

Mientras, en su cabeza, enfermo y “después de haber perdido la guerra y todo lo que tenía” quizás se dibujasen algunas de las imágenes que nos dejó como testimonio Agustí Centelles:

Lectores del 4L/4C, déjense mecer por este viaje.

Travacio literario

La rosarina Mariana Travacio decidió tras una formación inicial en el campo de la Psicología abandonar una carrera dedicada a la docencia dentro de la disciplina de la Psicología Forense para convertirse en escritora por el placer de la creación y la felicidad de sus lectores. De esta faceta de su carrera dejó varias publicaciones entre la que destacamos su Manual de la Psicología Forense (1996).

Sin embargo, el paso por un Máster de Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero la acercó a otro tipo de narrativas. Hagamos un repaso un poco más en profundidad sobre sus obras literarias para conocer qué se esconde entre las páginas de esta profunda conocedora del alma humana:

Es en 2015, cuando aparece su libro de relatos Cotidiano. Herminda Azuénaga de Puchet dice lo siguiente en su reseña del libro para El Corán y el Termotanque: “En las tramas de lo cotidiano habita un misterio. Lo siniestro surge, de repente, emerge y acorrala. Están todos atemorizados, cohibidos, desesperados. Los modos de vida que subyacen en el entorno conflictivo se dejan ver en las minucias de todos los días, la alteración paciente de los minutos, una sucesión que se repite, como en vuelcos, desequilibran. Se anhela la estabilidad, lo normal. Esos deseos rutinarios van formando las superficies por donde resbala algo hasta llegar a la tragedia. Todos los sabían.” De esta manera se nos anuncia el universo literario de la escritora. Un mundo que parece resumirse en la frase final de Azuénaga, “Qué hay cuando no hay nada”.

Los libros de relatos y cuentos forman parte del género (o géneros, si todavía podemos hablar con ese límite) más utilizados por la escritora para diseñar su imaginario creativo. En 2018 publicará Cenizas de carnaval, un libro de cuentos donde no solo se reconoce el universo Travacio sino que de alguna manera anticipa obras posteriores y que nos hacen reflexionar en el conjunto de las publicaciones de esta escritora como una especie de work in progress. Juzguen ustedes en el inicio del cuento que da nombre al libro:

«Siempre el mismo inoperante; nunca entiendo lo que me escribe. Leo: Ausencias de ayer: Jorge Loprette. Motivo: Viajó entierro abuela, murió abuelo, aguardaron cremación. Lo releo dos veces más y levanto el interno: Dígame, Gómez, ¿quién carajo murió?, ¿el abuelo de Loprette o la abuela? Y Gómez: ¿Le puedo explicar? ¿Voy a su despacho un minuto? No, Gómez, no tengo tiempo, respóndame lo que le pregunto nomás. Bueno, en realidad, murieron los dos. La abuela ya había muerto y el que se murió ahora fue el abuelo. Bueno, Gómez, pero entonces escríbame que murió el abuelo nomás, ¿para qué me mete lo de la abuela? Me pone: ausente por fallecimiento abuelo y yo entiendo. Es que es un poco complicado el tema.»

Cenizas de carnaval, Mariana Travacio

En esta entrevista la autora profundiza en el contenido y su método de trabajo:

Hay un antes y un después literario de Quebrada. El antes es el libro de relatos Figuras infinitas (2021) en el que atendemos a como la desaparición de una extraña muchacha antecede un diluvio (y la posterior inundación) que destruye un pueblo entero. Los habitantes están seguros de haber sido víctimas de aquella supuesta bruja. (En Quebrada leemos: «Así me dijo Octavia. Que baje y baje y no me canse de bajar, hasta dar con el arroyo. Y que después vea bien para dónde va el agua[…]»)

El después, Me verás caer (2023), el último de sus libros publicados en el que Travacio nos propone un diálogo sugerente con su obra precedente a través de diferentes relatos con voces de mujeres.

Sin embargo, lo que catapulta la carrera de esta escritora, al menos en su salto al viejo continente, es su producción novelística. Si bien ya hemos ido trazando un mapa del territorio de sus dos libros nos gustaría detenernos en una reflexión subyacente a su lectura y que aquí dejaremos abierta: hay un lazo narrativo que une las dos novelas de Travacio Como si existies el perdón (2016) y Quebrada (2022), este hilo se manifiesta ya con clarividencia para las lectoras avezadas del 4L4C. De esto conversaremos en profundidad con la autora en el encuentro virtual del sábado. Como anticipo os proponemos esta entrevista con Mariana Travacio, “la dueña del western argentino”:

El viaje literario de Travacio

Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Itacas.

Poema Itaca, de Konstantio Kavafis

El inicio del Segundo relato de Quebrada se abre con la llegada del tío del Tala, el hermano de su madre, de un largo viaje. Ese lugar al que llega fue horizonte cuando inició el trayecto con su sobrino, y ese, descubrimos ahora, ha sido su destino. Travacio hace cabalgar su relato y a sus personajes en carretas y a lomos de burros y caballos mientras el lector no puede abandonarse reposadamente a una historia que, en realidad, anuncia otras. Quebrada es una anticipación o un presagio, son ecos de un texto anterior de Travacio. No podemos seguir el recorrido de Lina, Relicario y el Tala sin dirigirnos inmediatamente después a Como si existiese el perdón, su novela precedente y en la que algunos de los vacíos de su narrador, Manoel, buscan ser completados por las vida del Tano, Hermenilda o los Loprete.

Afirma Pablo Cerezo en su artículo dedicado a Travacio en Nexos que nos encontramos ante “Westerns gauchescos con espíritu homérico, de prosa precisa, poética e inclemente, como los paisajes que describe entre los que personajes huérfanos tratan de sobrevivir a un mundo inhóspito y hostil, lugares en los que el refugio, el hogar o el perdón parecen no abundar.”

Tanto en uno como en otro libro la referencia a los viajes, al partir, a la vuelta, al regreso y a las dificultades que implican para los protagonistas son constantes, como si la escritora supiera aquello que decía el escritor Roberto Bolaño de que la literatura es como luchar contra un samurái: uno no lucha contra un samurái sino contra un monstruo con el agravante de que tenemos el conocimiento previo de que vamos a ser derrotados. Así se desenvuelve la autora argentina en este discurrir: “En Quebrada también estaba esto: con un viaje que era a la vez un juego con el tiempo” (“Los paisajes de Mariana Travacio”, María José Navia, para Revista de libros, 24 de noviembre de 2023).

En Como si existies el perdón podemos leer “Yo quería volver, pero desde que supe la historia de mis padres, quería volver con más ganas, como si el nudo que tenía en el estómago se transformara en viento y me soplara por dentro. Quería ir a esas tierras de agua. A verlas con mis propios ojos: a ver si eran ciertas”.

Y volvemos a esas tierras, a esas aguas, volvemos a la tierra de los padres con Quebrada donde como en su libro de relatos posterior, Me verás caer, el viento y el sol amenazan con llevárselo todo.

Una vez emplazados en la segunda parte del libro os dejamos con esta reflexión de la literatura de viajes. Disfrutad del camino:

Los vivos se anudan a los muertos

Lo tengo decidido, madre. Usted me enseño que a los muertos no se los abandona, y yo eso lo entiendo. […] En unos días, usted se viene conmigo. Y no se enoje, que a padre también lo llevo. Lo que no puedo, madre, es llevarle a sus otros muertos, me va a disculpar. […] Así que me va a disculpar, pero me voy con ustedes dos nomás.

Quebrada, de Mariana Travacio

Los muertos en las novelas de Travacio participan de la trama con la naturalidad con la que se anuda pasado con presente. Tan fundamental para la composición de la novela es lo que va sucediendo, la búsqueda del arroyo, el camino al mar, los encuentros con ese nuevo paisaje, como la lucha por no abandonar a aquellos que forman parte de nuestra historia, a aquellos a los que rendimos memoria en nuestra propia vida y que siempre nos acompañan:

“Los vivos están anudados a los muertos por un lazo tan etéreo como indesatable; todo aquello que pensamos que se parte con la muerte en realidad se anuda. Por ese camino llega la pregunta que parece hilvanar las historias entrecruzadas que Quebrada, […], entrelaza: una pregunta que no está articulada por el lenguaje, sino por el peso aurático que gravita entre los personajes y sus travesías: ¿cómo forjar, entre los vivos, una administración más o menos lúcida, más o menos sana, de los muertos?” (Debret VIANA, Página 12, 17 de abril de 2022).

Es la muerte lo que hace huir a Lina Ramos y es la muerte la que acompaña a Relicario Cruz, quien no puede separarse de todo lo que trasciende de su propio nombre y apellido. Travacio afirmó en una entrevista para el diario Clarín que “Lo único que tenemos por certero es que al final del camino está la muerte”. Y así -continúa- debemos inventar un camino nuevo cada día para huir del destino que todos tenemos asignado. Nada más y nada menos que la historia de Lina y Relicario, los protagonistas de este viaje.

De Quebrada se ha dicho que podría ser una recreación de la gauchesca, o un western kafkiano, o una vuelta de tuerca a Rulfo y su Pedro Páramo. Y si es verdad que podríamos rastrear cada uno de estos aspectos entre las páginas del libro -más bien habría que decir en el conjunto de la obra de Travacio- el acercamiento que la autora propone es bello, diferente y muy personal defendiendo esa idea tan rulfiana y que, sin embargo, ya estaba en Virgilio de que no existen más que tres temas básicos: el amor, la vida y la muerte. Y esos temas tan presentes en el escritor mexicano se manifiestan con toda su fuerza en su obra El llano en llamas, quizás la obra que más cercana se encuentra del universo de la escritora argentina. Sin duda, la lectura que hace el propio Rulfo de sus obra en el inicio de este documental muestran esta proximidad:

«la vida es un mientras tanto: ese recorrido singular, de cada quién: eso que nos obliga a inventarnos un camino, cada día, para salir de la cama. Lo curioso es que acabamos por dotar, a ese mientras tanto, de un sentido. Como si lo tuviera.» (Mariana Travacio, entrevista de Claudia Lorenzón en el diario Clarín, el 4 de marzo de 2022). En eso consiste el viaje.

Dos voces y un destino

Se llevó las dos cantimploras grandes que teníamos y un atado de ropa y ese puñado de semillas que le había dado Octavia para cuando se fuera. Que eran semillas buenas, le había dicho, que daban fuerzas, que las usara cuando las necesitara. Se fue porfiada, Lina, a buscar ese arroyo. La última noche discutimos bastante. Yo no quería que se fuera y ella no quería irse sola: quería arrastrarme con ella; estaba emburrada. Vamos a conocer el mar, Cruz, vamos. Así me repetía. Pero yo no la iba a acompañar en ese desquicio que se le había metido dentro. Eso no se hace, Lina. Y ella no me oía. Terca, estaba. Y ahora vaya Dios a saber por dónde anda.

Quebrada, Mariana Travacio

Es el tercer capítulo del Primer relato, ahí tenemos la voz de Relicario, una voz que se alternará a lo largo de la primera parte con la de Lina, una voz, la del marido, que surge -en palabras de la autora- de la de ella: “ la voz de Lina me trajo la de Relicario, en ese contrapunto que tenían entre ellos.” (“Mariana Travacio: Quebrada podría funcionar como una metáfora de la inermidad, de la orfandad de los personajes”, por Laeticia Rovecchio Antón, en Pliego suelto. Revista de literatura y alrededores, 2 de agosto de 2022).

Es la voz de Lina la que afina, la que da la sintonía a esta primera parte. Travacio crea a su personaje escuchando. El origen está en una entrevista a una maestra que había leído en un diario. Escuchen cómo lo cuenta la escritora argentina en el inicio de este diálogo:

Ella se acompaña en esta reflexión sobre la construcción oral de los personajes de aquello que decía Borges: “saber cómo habla un personaje es saben quién es, […] descubrir una entonación, una voz, una sintaxis peculiar, es haber descubierto un destino.” (Laeticia Rovecchio Antón).

El destino es lo que sale a buscar Lina y lo que trata de perseguir Relicario: él la escucha:

“Me voy, Relicario.

¿Adónde vas a irte sola, mujer?

Octavia me enseñó el camino.

Qué camino, Lina, si acá no hay caminos.

Hay que ir para abajo, hasta dar con el arroyo.

[…]

Quebrada, Mariana Travacio

Así, Relicario, se ve en la misma encrucijada que Travacio, de alguna manera ese es su destino: seguir los pasos de la voz de Lina o quedar atrapados en la quebrada.

“Es tal la delicadeza que logra Mariana Travacio que los escuchamos antes de leerlos, y sabemos quién dice qué por la textura de sus voces. Relicario, solo en el rancho, entra en cuenta de que Lina tenía razón: no sólo todo está muerto allí sino que lo único que tenía vida, Lina, se fue. Y no vuelve, como él pensó. Relicario se adentra en un dilema. Tiene que ir tras ella, tiene que pedirle que regrese o irse con ella donde sea que ella vaya.” (Debret Viana, Página 12, 17/4/2022)

Y, sin embargo, hay un obstáculo que le hace dudar: ¿qué hacer con los muertos?

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar