Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

Los oficios

La llegada de los primeros sefardíes, con sus contactos comerciales allende de los mares, dieron a muchos una cierta influencia en el campo económico: había cambistas, vendedores de textiles de lujo, funcionarios de cecas y de aduanas…etc. Sin embargo, donde despuntaron durante más tiempo fue en el servicio médico del sultán (en cuyo equipo llegó a haber 41 doctores judíos frente a 21 musulmanes); lo que les daba una relevancia pública y determinados privilegios como el de montar a caballo o no pagar impuestos.

Ya en el siglo XVII sabemos que un 70% de los sefardíes se ganaban la vida como pequeños tenderos, incrementando sus modestos beneficios ofreciendo sus trastiendas para citas amorosas. La llegada de comerciantes europeos a Estambul y a Egipto (donde muchos sefardíes emigraban por trabajo) en el siglo XIX les ofreció nuevas oportunidades como agentes de compañías de seguros y de bancos, así como traductores y artesanos.

Para la mayor parte de sefardíes la entrada a la modernidad no fue un camino de rosas, dedicándose muchos en el distrito europeo de Pera a la prostitución, y otros a engatusar a los compradores extranjeros: se conoce que a los sorprendidos españoles se los ganaban con refranes en ladino, cantares medievales y asegurando que viejas llaves pertenecían a sus casas en la península ibérica.

En cuanto al oficio de las armas, los judíos habían sido excluidos del sistema de selección jenízaro de reclutas, sin embargo, de vez en cuando eran llamados a integrar una milicia y, para cuando el sistema militar se regularizó a comienzos del XX, con la excepción de algunos oficiales, buena parte de los sefardíes fueron dedicados a los trabajos pesados.

La gastronomía

Se calcula que un 90% de la cocina sefardí tiene ascendencia ibérica, muestra de ello son platos estambulies que guardan un gran parecido con peninsulares: «de parida» con las toledanas rebanadas de parida, los «travados» y «mustuchudos» con los pestiños y mostachones andaluces. Al conjunto de la sociedad turca aportaron elementos como el «pandispaña» (bizcochos) y aprendieron platos como los «yapraquitos» (arroz envuelto en hojas de parra).

La dieta sefardí en el siglo XVIII se basaba en las aceitunas, el aceite y el caviar, por lo que los anuncios rusos de prohibir su exportación causaban no pocas conmociones en la comunidad. También consumían vino, que fabricaban ellos mismos y no compartían con personas de otras religiones. En la celebración del Purim consumían «tishpishti» (pastel de nuez con sirope) y baklava con canela.

La madre judía, responsable tradicional de la cocina, aportaba además muchos conocimientos generales al mundo de la mesa como que: los buñuelos causan indigestión, el arroz acidez y que el té cura todas las enfermedades.

Las casas

Como tantas otras cosas, el tipo de vivienda estaba estrictamente regulado por la ley otomana, autorizándose además a los sefardíes a vivir en determinados barrios y normalmente a una cierta distancia de las mezquitas (en 1728 cientos de judíos del barrio de Balat fueron desplazados por ello).

Las casas eran de madera y acostumbraban a tener un segundo piso más amplio que hacía de tejado callejero, un modelo de vivienda que aún hoy podemos ver en Balat. Durante el Antiguo Régimen otomano las casas judías estaban obligadas a ser más bajas que sus vecinas musulmanas, así como a pintarse por fuera de negro.

Entonces los sefardíes no podían tener propiedades más allá de su vivienda, con lo que las personas más acaudaladas utilizaban testaferros para adquirir negocios o tener otros domicilios; al cambiar de residencia, los sefardíes ricos eran menos dependientes de su congregación. Ya en la segunda mitad del siglo XIX las viviendas judías se liberaron de estas obligaciones, construyéndose a la manera otomana o la occidental.

Religión y poder

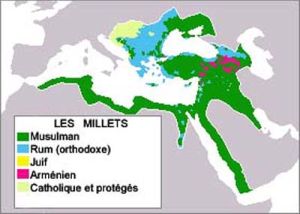

A su llegada a Estambul, los sefardíes se adaptaron a una estructura político-administrativa pactada entre el sultán y los líderes de las comunidades judías romaniotas que sería conocido como el Millet: según este y a cambio del pago de impuestos, el soberano otomano toleraba la existencia del judaísmo y de un sistema de poder interno. Para consensuar la política comunitaria frente al sultán, organizaban un Beth Din (consejo religioso) formado por cinco rabinos cuyo líder era el Haham Bashi (significa Gran Rabino) que recibía el apoyo de un consejo ejecutivo laico de 14 miembros para asuntos mundanos.

Imitando la estructuración romaniota en kaal (cuyo centro era la sinagoga) los sefardíes aceptaron las primeras décadas la preeminencia de estos judíos griegos, sin embargo, su estatus libre de kendi gelen les daba una mayor autonomía frente al poder otomano, de ahí que en el siglo XVI comenzaran a disputarles el liderazgo. Miembros de la Corte del sultán como Yosef Nasi o Salomón ibn Yaes (1520-1603) fueron instrumentales en ese cambio; luego para finales del siglo XVII los sefardíes ya dominaban demográficamente la ciudad de Estambul.

El asunto del pseudo-profeta Zevi en 1666 dividió a la comunidad sefardí, así como levantó suspicacias hacia ellos en el entorno del sultán, por lo que el poder del Millet se inclinó nuevamente hacia los rabinos conservadores. La familia Carmona, banqueros de los jenízaros a comienzos del siglo XIX, y los Camondo, prestamistas del sultán después, devolvieron una cierta influencia a la comunidad judía.

La desconfianza otomana hacia griegos y armenios facilitó la entrada de judíos en el funcionariado otomano, en su mayoría desligados del mundo religioso, lo que con la voluntad de limitar las atribuciones del Millet en 1856 conllevó un cambio en la misma organización interna de las comunidades. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, un sefardí comentaría ante la nueva luna de miel entre el poder turco y el judío: «La clase dirigente de Turquía recuerda a un hombre voraz (…) empezó por devorar a los armenios, luego les tocó a los griegos, y después, uno de estos días, nos tocará a nosotros».

Los ritos

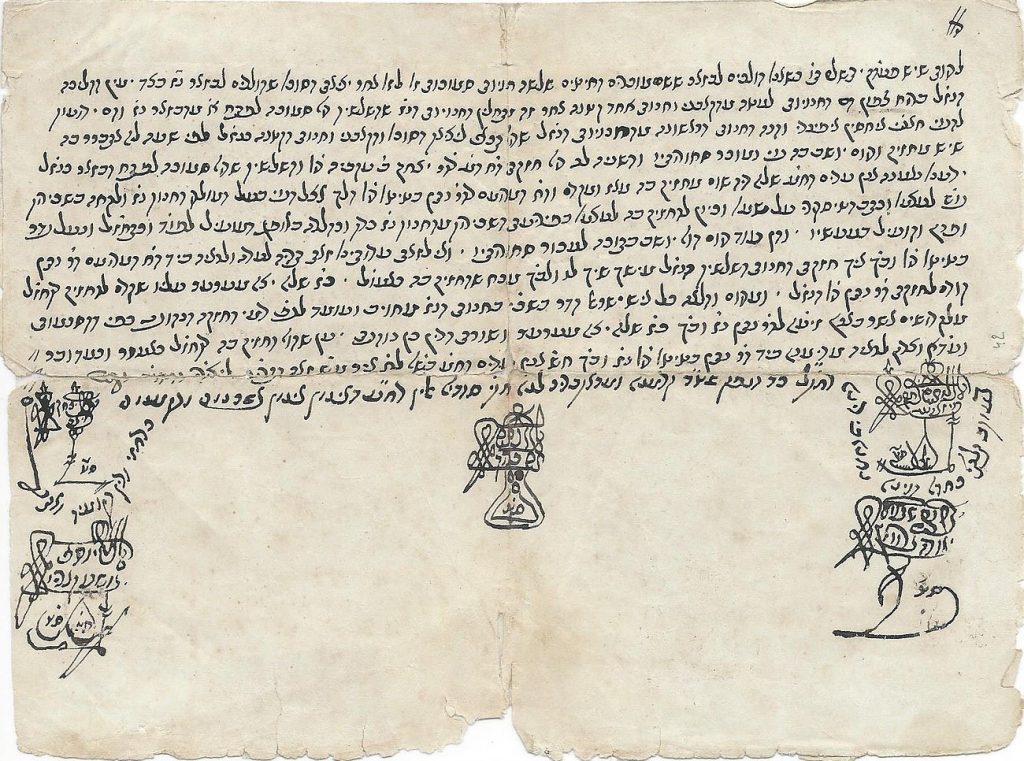

De la península ibérica los sefardíes trajeron un corpus ritual característico que, al llegar a Estambul, pervivió en nombre, forma y que en algunos casos se fusionó con el que practicaban los judíos romaniotes y askenazíes. Con la excepción del pseudo-profeta Zevi en 1666, los rabinos de cada congregación se abstuvieron de realizar modificaciones profundas en los ritos.

Es de destacar que un calendario que indicaba las fiestas, ayunos y horas para rezar se denominaba «Orario»; que llamaban «Tik» a la caja que protegía la Torá y «Puntero» o «Yad» al palo con el que podían seguir el texto sagrado sin tocar el libro. Asimismo, aportaron nuevas festividades al ancestral «Purim» (en Pascua), que conmemoraba la salvación de los hebreos en el Imperio persa, con una versión moderna ambientada en la Zaragoza de 1492 y que aún hoy es leída por las congregaciones en hebreo, ladino y turco.

La religión siguió trasmitiéndose a través de las escuelas rabínicas y/o mediante chicos mayores a los menores, en tiempos otomanos en ladino a través del alfabeto hebreo y con la Republica usando caracteres latinos. La imposición de una visión secular de la sociedad contribuyó a la gradual eliminación de los amuletos mágicos enrollados en el cuerpo, mientras que la educación obligatoria en turco llevó a que el ladino se perdiera como lengua de comunicación en la sinagoga.

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar