Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

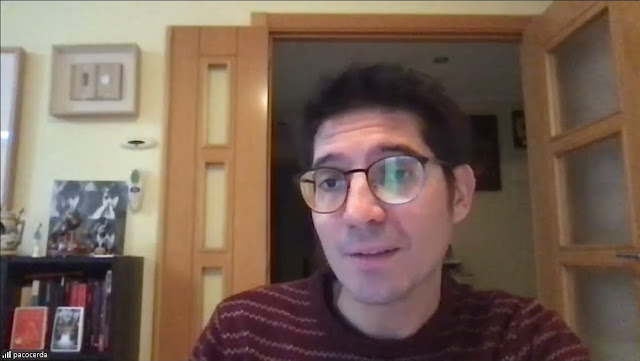

Encuentro con Paco Cerdà

El sábado 13 de diciembre cerramos el año del club de lectura 4 Lecturas 4 Continentes, dedicado al viaje literario, con un libro y un invitado de excepción: Presentes, de Paco Cerdà, recién galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2025. El autor comenzó agradeciendo la oportunidad única que ofrece este club para hablar y compartir con lectores de cuatro continentes al mismo tiempo, algo que su abuelo —tan presente en esta obra— nunca hubiera creído posible.

De la mano del moderador del club, Ángel Hernando, este premiado autor nos habló de sus orígenes como lector y del libro que lo convirtió definitivamente en uno de ellos: La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte, al que llegó a partir de su interés por el ajedrez y cuya obra acabaría leyendo por completo. Especialmente emocionante fue entonces recibir el Premio Zenda la semana pasada, promovido precisamente por Pérez-Reverte, el autor que le abrió las puertas de la literatura.

Otra de las grandes pasiones de Paco Cerdà ha sido siempre el deporte, especialmente la épica que adquiere cuando se entrelaza con la política. A ello se suman la radio y el reportaje periodístico en cualquier formato. Su gran sueño, nos confesó, era ser corresponsal en países lejanos, lo que lo llevó a estudiar Periodismo, una vocación que asegura haber sentido desde siempre. Ese impulso lo condujo a escribir su primer libro en forma de relato periodístico: Los últimos: voces de la Laponia española, un evocador retrato de la España vacía, de una despoblación que no interesa a la economía y que configura un mundo tan desconocido y exótico como Tetuán o Estambul, pero situado a apenas dos horas de la casa de cualquier ciudadano español de ciudad. Un tema al que Julio Llamazares le abrió la puerta con su novela La lluvia amarilla, novela cargada de melancolía, de la que aún recuerda el momento de terminarla como un hito vital, algo que te cambia para siempre. Aprovechamos entonces para recordar el club que celebramos con este autor el año pasado en este mismo ciclo, aunque dedicado a la Liternatura. Y es que toda la obra de Paco Cerdà bebe de la disciplina del periodismo: hechos verídicos y rigor en las fuentes de información. Sin embargo, el autor aseguró que la carrera no ha sido su mayor fuente de aprendizaje, sino los libros y las lecturas que lo han acompañado desde La tabla de Flandes, y defendió que el mejor taller literario y la mejor formación para un escritor es un carné de biblioteca.

Un máster en Estudios de Asia Oriental le permitió cumplir ese sueño de reportero internacional al cubrir los Juegos Olímpicos de Tokio, y le dejó una frase que aplica en todas sus obras: «lo fuerte es débil y lo débil es fuerte». Una máxima que lo lleva a escribir desde los márgenes, a dar la palabra a quienes no la tienen, a tener en cuenta a las minorías y a abordar temas que duelen. El compromiso con los desfavorecidos —decía— es una tendencia natural en él: quien sueña con cambiar el mundo se fija en esas miradas. La concesión de un premio de la ONCE en 2015, así como la respuesta de sus lectores, permitió constatar ese compromiso. Los premios, aseguraba, ayudan a los escritores a ser mejores, pero no solo a ellos, sino a todos los grandes profesionales: todo el mundo debería recibir un premio alguna vez en su vida.

Otro círculo se cerró con El peón, un libro que no tuvo mucha fortuna al publicarse pocos meses antes de la llegada de la pandemia, sin posibilidad de promoción presencial y con las librerías cerradas. La obra, sin embargo, se recuperó al calor del éxito de Gambito de dama, al compartir con la serie el trasfondo del ajedrez, otra de sus grandes pasiones. El germen del libro se encuentra en una historia que descubrió por casualidad en el documental Arturo Pomar: El cartero genial, y que le fascinó de inmediato: un régimen totalitario explotando a un individuo pequeño y vulnerable, y la épica del deporte. El libro se articula en 77 fragmentos, tantos como movimientos tuvo la partida que disputaron Pomar y Bobby Fischer, su gran contrincante estadounidense, entrelazadas con la vida de otros 77 peones sin nombre, sin los cuales no se puede entender la historia, en un año tan significativo para los derechos de las mujeres y de las minorías como fue 1962. Sobre una posible versión cinematográfica del libro no adelantó nada, aunque sí recomendó la lectura del artículo de El País: «Yo, peón» de Woody Allen.

14 de abril, penúltima obra del autor y ganadora del II Premio de No Ficción Libros del Asteroide, dialoga con. Son dos libros que se complementan: el primero encarna la alegría y la ilusión; el segundo, la dura realidad de cómo terminó aquella utopía. Un delirio imperial hecho de cartillas de racionamiento y pan negro, y de una propaganda que encharcaba los periódicos, frente a la dignidad silenciosa de los disidentes. Quizá hoy, más que nunca, resulte imprescindible su lectura, como reflexión sobre una época que no podemos permitirnos ignorar. Con todo ello presente, los lectores abrieron el turno de preguntas y debate, cerrando una sesión especialmente rica y amena.

Una de las primeras cuestiones que llamó la atención de los lectores fue el propio hecho histórico que articula Presentes: el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial. Un libro duro, tanto por lo que narra como por lo que calla, por esos silencios familiares heredados durante generaciones, que no se olvidan. El autor nos explicaba que, en efecto, este trayecto megalómano con los restos de Primo de Rivera es desconocido para gran parte de la población, algo de lo que él mismo fue consciente una vez terminado el libro. El propio régimen, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, comprendió que no le convenía dar a conocer aquella desmesura: lo que en la España de 1939 podía tener un significado concreto, en 1946 ya no lo tenía, y desde los años cincuenta hasta hoy resultaba una publicidad incómoda. De ahí que muchos lectores hayamos descubierto este episodio histórico a través de Presentes. Ese era también el objetivo del autor: que quien no conociera este periplo pudiera sentirlo y trasladarse a esa prosopopeya colectiva a lo largo de casi cuatrocientas páginas.

El papel de las mujeres y el de la Iglesia en el libro ocupó también una parte destacada del debate. La presencia femenina resulta especialmente relevante porque, frente a la escasez de relatos escritos sobre ellas durante la Guerra Civil, fueron quienes pagaron el precio más alto. Rescatarlas del olvido ha sido, como no podía ser de otro modo, una de las tareas asumidas por Paco Cerdà. Desde Colombia, algún lector compartió haber cantado el Cara al sol en el colegio y haber estudiado la Sección Femenina, una experiencia que sorprendió al autor, quien no imaginaba que aquel adoctrinamiento hubiera llegado tan lejos. La Sección Femenina —explicaba— funcionó como una auténtica correa de transmisión para devolver a la mujer española al ámbito doméstico, en claro contraste con la mujer europea de la época.

En cuanto a la Iglesia, el autor explicó que esta recelaba del viaje, ya que el discurso falangista operaba como una religión política, que alcanzaba su máxima expresión en los llamados doce mandamientos paganos, algo que resultaba profundamente incómodo para la institución eclesiástica, junto a la divinización de José Antonio Primo de Rivera. Al mismo tiempo, la Falange proponía la separación entre Estado y religión, lo que llevó a la Iglesia a asegurarse una presencia constante durante el recorrido fúnebre, con cruces, clero y representación religiosa en todos los pueblos por los que fue recalando aquel cortejo en el frío noviembre de 1939.

Y es que la Falange dio para mucho, como señalaron varios lectores desde distintas experiencias y preocupaciones: tanto por recuerdos personales como por el riesgo que podía suponer su ensalzamiento. El escritor explicó que la Falange que el franquismo terminó inculcando fue la de las JONS, arropada por la Iglesia y la religión, una segunda mutación del partido fundado por José Antonio. Un artefacto ideológico bizarro y extravagante que mezclaba franquismo, requetés y carlismo, muy distinto de la idea original, en la que convivían postulados tan contradictorios como la defensa de la no violencia, la ruptura de las urnas democráticas o la nacionalización de la banca, propios de los ideales maximalistas y seductores de los años treinta. Franco supo aprovechar la figura de José Antonio para convertir la Falange en un instrumento útil, aunque vaciado de su contenido ideológico inicial, y así perpetuarse en el poder. El libro pone de relieve, precisamente, el contraste entre esos ideales y la realidad de los exiliados y los fusilados, uno de los ejes más conmovedores del relato.

Otra lectora quiso ensalzar las referencias artísticas presentes a lo largo de la obra, y profundizar en las claves del libro a partir de la faceta periodística del autor y de su capacidad para manejar tantos temas y referencias, sustentados en una investigación exhaustiva, que el propio libro recoge en casi treinta páginas de fuentes al final. Paco Cerdà confesó sentirse en ese momento como un mosquito observado por un entomólogo y confirmó su gusto por las intertextualidades literarias, que considera una fuente de potencia artística y que utiliza para contextualizar épocas y momentos históricos. Todo lo que aparece en el libro —insistió— es real: no hay ficción. De ahí la abundancia de fuentes y la minuciosidad documental, un trabajo de recopilación de detalles que, en muchos casos, le ocupa más tiempo que la propia escritura. La realidad es mucho más interesante que la ficción.

El ritmo y el lenguaje de la obra suscitaron también varias preguntas entre los lectores: ¿se trata de un propósito o de una casualidad? La respuesta de Paco Cerdà fue clara: es plenamente intencionado. Nada fluye solo, afirmaba. Ese fraseo corto, la cuidada unión de palabras y la búsqueda constante de musicalidad están minuciosamente trabajados y revisados en cada corrección del libro.

Con esta intervención cerramos una tarde magnífica junto a un escritor, periodista, deportista y músico lleno de aristas y de facetas por descubrir. Porque si leer a Paco Cerdà es una experiencia extraordinaria, escucharlo lo es también. Su mirada y su humor nos acompañará ya para siempre, sembrando un poso de esperanza en las historias que rescata y ofrece al lector al ritmo preciso de sílabas átonas.

Y ahí está él. Presente

Las luces se han apagado. Y ahí está él. Presente.

El Fundador, el Profeta, el Ausente.

El Maestro, Glorioso Mártir, César Eterno.

El Héroe Nacional, Figura de la Raza, Primero de los Caídos

La Muerte que Vive, Novio de España, Artífice del Imperio.

El Elegido, Genio Creador, el Nunca Muerto.

Está ahí, yacente frente al altar, orlado de nombres pomposos, rehén de unos laureles que alejan y mortifican. Y sin embargo, perforando la neblina de este amanecer marino que arrulla a Alicante entre volteos tristes de campana, en las calles agitadas por la muchedumbre y dentro de esta iglesia solo resuena un nombre humilde, común, pequeño: José Antonio.

(Presentes, de Paco Cerdà)

Estáis a punto de iniciar un viaje, vais a atravesar el umbral que os llevará de Alicante a El Escorial (Madrid). El objetivo de vuestro viaje es acompañar un féretro. Dentro de este ataúd están los restos de José Antonio. José Antonio Primo de Rivera. No es un recorrido cualquiera, es «el traslado a pie de los restos del fundador de la Falange, muerto a los 33 años, hasta la cripta de la morada de reyes imperiales, donde permanecieron hasta que fueron inhumados en el llamado Valle de los Caídos. No es ficción, pero es una novela.» (Ferrán BONO, «Presentes’, el viaje de Paco Cerdà a la cultura de la muerte y la mitificación del falangista José Antonio», El País, 12 de septiembre de 2024).

Y en esta novela cabalgan de forma paralela aquellos que de manera solemne trasladan los restos sin vida del falangista con esos otros, desharrapados, presos en campos de concentración, exiliados, fusilados, maestros depurados, vencedores desgraciados, en definitiva, todos aquellos que de una manera u otra sufrieron las consecuencias de una guerra civil en la que la figura de José Antonio Primo de Rivera jugó un papel destacado sin necesidad de pisar el frente.

«El escritor recorrió el mismo itinerario del cortejo fúnebre 84 años después. Anduvo 10 kilómetros, como hizo cada relevo falangista, y se fue deteniendo en el paisaje, las gentes y los pueblos por los que transcurrió aquella epopeya franquista con el objeto de insuflar más vida al ingente material documental acumulado.» (Ferrán BONO, El País)

Una novela histórica, una novela de viajes, una novela de denuncia, un relato de ficción sobre unos hechos reales que impusieron una identidad de la que todavía nos preguntamos si España y sus habitantes han logrado salir. Para adentraros en esta novela nada mejor que conocer con un poco más de detalle cómo fue sacralizado por el fascismo este Prócer de la Patria:

Presentes, de Paco Cerdà

Llegamos a la última lectura del club de lectura virtual 4 Lecturas, 4 continentes. Este 2025 lo hemos dedicado al viaje literario, leyendo La pasadora de Laia Perearnau, a Quebrada de Mariana Travacio y Los rojos de ultramar de Jordi Soler. Como última lectura del año tenemos Presentes de Paco Cerdà. De ahora hasta el viernes 12 de diciembre leeremos esta novela ganadora del Premio Nacional de Narrativa 2025.

La guerra ha terminado. España está en ruinas. En el cementerio de Alicante exhuman los restos de José Antonio Primo de Rivera. Sus camaradas falangistas van a llevarlo a hombros hasta enterrarlo en El Escorial, morada de reyes, sepulcro imperial. Durante once días y diez noches, el cortejo fantasmagórico avanzará por pueblos y ciudades entre hogueras, escarcha, brazos enhiestos y propaganda: una epopeya fascista de 467 kilómetros para demostrar quién manda en la nueva España.

Sin embargo, la guerra no ha terminado. Una memoria se está construyendo y otra memoria se quiere borrar. En esos días crudos del otoño de 1939, miles de vidas humildes sufren la zarpa de la represión. Presos, fusilados, exiliados, trabajadores forzados, internos en campos de concentración, maestros depurados, vencedores desgraciados para siempre. El régimen trata de esconderlos. Pero ahí están: presentes.

Paco Cerdà (Genovés, 1985) es periodista y escritor. Es autor de los libros 14 de abril (Premio de No Ficción Libros del Asteroide 2022, Premio de la Crítica Valenciana y Premio de las Librerías de Navarra); El peón (Premio Cálamo al Libro del Año 2020 y finalista del Premio al Mejor Libro Extranjero de Francia y de los galardones Avignonnais, Virevolte, Ville d’Arles y Pierre-François Caillé); Los últimos (2017).

¡Empezamos la lectura! Esperamos vuestros comentarios.

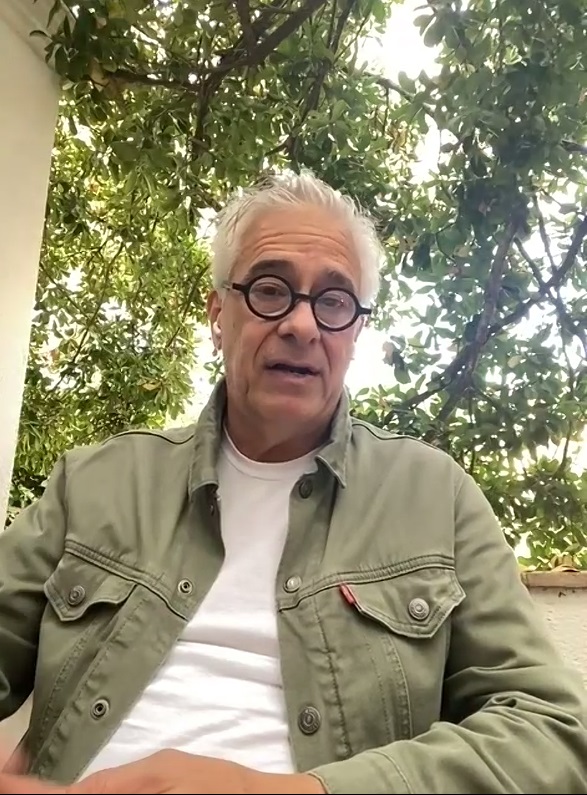

Encuentro con Jordi Soler

El sábado 18 de octubre nos reunimos con Jordi Soler para comentar Los rojos de ultramar, la primera de las obras de su trilogía La guerra perdida. Tres novelas y diez años explican la situación de este escritor mexicano y español, al tiempo que la de miles de personas exiliadas a propósito de una guerra que no era la suya. Una novela que le costó escribir ya no sólo por ser parte de su vida, sino por la cantidad de referencias históricas que tuvo que tener en cuenta para ser fiel a todas esas vidas truncadas.

Como es habitual, empezamos el club comentando los inicios en la literatura de este gran escritor, los orígenes de su pasión, que confesaba haber descubierto de manera autodidacta en los libros que le rodeaban en su casa de La Portuguesa en plena selva mexicana, jugando al aire libre y sin ir al colegio, y de la inquietud de escuchar tantas lenguas y tan distintas a su alrededor. Un entorno, esa naturaleza exuberante, para el que se necesitaban otros instrumentos para sobrevivir y que aprendió a utilizar desde su más tierna infancia. Y aunque después se formó en Ciudad de México en el colegio y en la universidad, reconoce haber aprendido de literatura sin talleres ni formación alguna, como en la naturaleza, a partir del instinto, de manera subjetiva y personal. El primer libro que le deslumbró fue un poemario de Miguel Hernández al que le siguió otro de Lorca, mientras escuchaba a Serrat, para descubrir con veinte años a Carlos Fuentes y seguir después con otros escritores franceses como Balzac o Breton, con los que se fue forjando ese bagaje como lector.

Jordi Soler asegura comenzar sus libros con una imagen, una idea o un verso, y a partir de ahí desarrollar la novela sin dar marcha atrás, recomponiendo, porque la lógica de la novela siempre le lleva a buen puerto. Para este escritor, entre La Ilíada y La Odisea ya está todo contado desde hace más de dos mil años: el odio, las guerras, las envidias, los enredos familiares, la culpa o el amor, todo lo escribió ya Homero. Desde su adolescencia, la mitología le mantiene enganchando y por eso en uno de sus último libros, En el reino del toro sagrado (Alfaguara, 2024), combina mitología griega y mexicana.

Otros temas recurrentes en sus novelas son la violencia territorial y la idealización de la naturaleza. Considera que, en la actualidad, existe una cierta ingenuidad al hablar de la naturaleza, quizá porque su propia experiencia vital proviene de un territorio donde bajar la guardia implica perder: cuando una serpiente se acerca para atacarte, debes adelantarte para sobrevivir. Creció, por tanto, con una conciencia ecológica distinta, más ligada a la realidad y al instinto que a los discursos idealizados. Desde su perspectiva, el buenismo que impregna el discurso ambiental contemporáneo no beneficia ni a la naturaleza ni a quienes convivimos con ella.

Los lectores iniciaron el diálogo preguntándole si, veinte años después y con la Ley de Memoria Histórica ya en vigor, habría escrito el mismo libro. Él respondió que sí: habría contado exactamente la misma historia, porque más allá del trasfondo político, su intención principal fue construir una novela que funcionara narrativamente. Otro lector le planteó una cuestión sobre su visión fatalista de la sociedad mexicana, reflejada en la corrupción y la aparente conformidad de los pueblos indígenas descritas en la obra. Jordi Soler explicó que su familia sufrió mucho en ese contexto y que lo narrado —aunque recibió duras críticas en México— es una descripción fiel de la realidad, sin adornos ni invenciones, una realidad que, recordó, ya había retratado magistralmente Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950). Tal vez, sugirió, el verdadero origen de la novela esté en su propia identidad dividida: siempre se ha sentido un catalán en México y un mexicano en Barcelona.

Al ser interrogado sobre su familia y la manera en que la retrata en la novela, un lector le preguntó si el conflicto de identidad estaba presente en la obra. Él respondió que no se sentó a escribir sobre su familia, sino a contar una historia que, según sus propias palabras, era perfectamente narrable y para la cual disponía de todos los elementos necesarios, sin importar si eran verdaderos o no. De este modo, dejó claro que en la escritura de esta novela no hubo un propósito terapéutico ni de reconciliación personal, sino únicamente ambición literaria. Para Jordi Soler la vida está llena de grandes historias y lo importante es saber contarlas en una frecuencia en la que no interfieran ni las ideologías ni las heridas familiares. Considera que, al hacerlo, contribuye —aunque sea de manera modesta— a la narrativa de la especie. Relatar la historia desde el yo narrativo le brindó una perspectiva más cómoda, que además le permitió involucrarse más profundamente en la novela. Esto no significa que todo lo narrado ocurriera exactamente como se cuenta, pero sí que cada elemento tiene un anclaje en la realidad.

«En una guerra nadie puede decidir realmente nada». Esta frase quedó grabada en la memoria de una lectora, y el escritor añadió que, en realidad, tampoco en la vida tomamos grandes decisiones: nacemos y nos desarrollamos dentro de unos cuadrantes determinados por circunstancias que, en gran medida, deciden por nosotros. A partir de esta idea, Jordi Soler respondió a las preguntas de otros lectores sobre la figura de Arcadi y su transformación —de comunista a capitalista— como un ejemplo de cómo las ideologías y las posturas personales se moldean a partir de los acontecimientos vitales, más que de decisiones plenamente conscientes.

Terminamos el club con una buena noticia: el escándalo que esta novela provocó en Francia al sacar a la luz aquellos campos de concentración que la historia había borrado del recuerdo colectivo tuvo, al menos, una consecuencia significativa. En la playa de Argelès-sur-Mer, el alcalde —hijo de un refugiado español— leyó la obra y decidió rendir homenaje a las víctimas: organizó una presentación del libro y mandó colocar una placa conmemorativa en el lugar donde tantos refugiados perdieron la vida, víctimas de una guerra que, probablemente, tampoco era la suya.

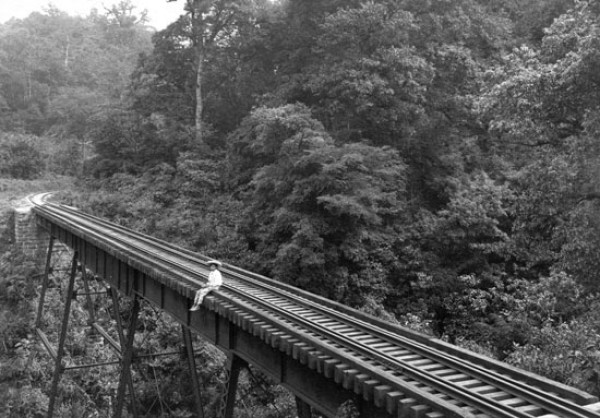

La guerra de Arcadi

Había una vez una guerra que empezó el 11 de enero de 1937. Lo que pasó antes fue la guerra de otros. Cada soldado tiene su guerra y la de Arcadi empezó ese día. Se alistó como voluntario en la columna Macià-Companys y salió rumbo al frente. Así empiezan las historias, así de fácil. A veces se toma una decisión y, sin reparar mucho en ello, se detona una mina que irá estallando durante varias generaciones. Quizá la decisión contraria, la de no alistarse, también era una mina, no lo sé, sospecho que en una guerra nadie puede decidir en realidad nada. Martí, el padre de mi abuelo, mi bisabuelo, se había inscrito días antes en la misma columna, había decidido que no soportaba más su cargo de jefe de redacción de El Noticiero Universal, un periódico que llevaba meses dedicando su primera plana a las noticias de la guerra.

(Los rojos de ultramar)

Martí había decidido “pelear por la república en una trinchera y con un arma”, así que decide dejar El Noticiero Universal para convertirse en reportero de guerra. Así cambian las vidas de las personas, en un momento, con una decisión o casi con un impulso. La verdad es que como nos cuenta Jordi Soler en las primeras páginas de la novela dos fueron los acontecimientos, las imágenes, que impulsaron a Arcadi a alistarse en el frente, como lo había hecho días antes su padre. La primera es esta:

seis columnas enorme de humo que oscurecían el cielo de Barcelona.

La imagen es la mirada del abuelo Arcadi desde la azotea de un edificio.

“La segunda debe de ser producto del mismo bombardeo, no estoy seguro, en esa parte su escritura tiende a lo caótico, está más preocupado por justificar su alistamiento en la guerra que por describir con precisión esas dos imágenes poderosas, sobre todo la segunda, que consiste en una sola línea breve y atroz: una pila de caballos muertos en la plaza de Cataluña.” (Los rojos de ultramar).

Los caballos han formado un remolino al caer. Quizás forzados por los arneses y empujados por el primero de ellos en morir. Centelles los había fotografiado con insistencia desde el momento en que llegó. Observando esas fotos, vemos como, con cada click, extraía materia hasta dejar al descubierto este grupo escultórico. (Agustí Centelles/Arxiu Centelles-Ricard Martínez)

¿Por qué el abuelo de Jordi Soler decidió ir a la guerra? ¿Por qué tomó la decisión de cambiar su vida y la de sus descendientes? “La dedicatoria de estas memorias es su clave de acceso: Me he propuesto al escribir este relato compendiar en pocas cuartillas estos relevantes hechos de mi vida, para que mi hija Laia los conozca un día.”. ¿Es una disculpa como apostilla Soler?

Esto lo vamos a ir descubriendo en Rojos de ultramar.

Dejamos mientras tanto a Arcadi escribiendo sus memorias en la selva de Veracruz, a cuarenta grados de temperatura y consumido por la malaria:

Mientras, en su cabeza, enfermo y “después de haber perdido la guerra y todo lo que tenía” quizás se dibujasen algunas de las imágenes que nos dejó como testimonio Agustí Centelles:

Lectores del 4L/4C, déjense mecer por este viaje.

Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar